[한겨레] 죽은 자 애도에 차별·배제 있는 한, 4·3은 현재진행형

- 2025-04-16

- 조회 1

4·3목판화 세 도시 동시전 박경훈 작가

2025. 4. 10. 한겨레(허호준, 강성만 기자)

작품 ‘초대받지 못한 사람들-위패봉안실2’ 앞에 선 박경훈 작가. 허호준 기자

“제주4·3 군사재판 수형인은 물론 일반 재판 수형인까지 재심 재판을 통해 무죄를 선고받고, 희생자들에 대한 보상금 지급이 이뤄지고 있잖아요. 분명히 역사의 진전입니다. 그런데 뭔가 비어있는 구석이 있어요. 그 빈 부분이 결국 이름 없는 ‘4·3’을 만드는 배경이기도 하죠. 작품을 만들지 않으면 후회할 것 같은 절박함이 있었습니다.”

지난 9일 제주시 원도심에 있는 갤러리 포지션 민에서 만난 판화가 박경훈 작가가 제주(4월3일∼5월31일)와 서울(갤러리 나무아트, 4월2∼15일), 광주(오월미술관, 4월7일∼5월31일) 3곳에서 동시에 전시를 하는 이유를 이렇게 말했다.

4·3 목판화 초대 개인전 ‘백골난감-이름 잃은 항쟁에 바치는 때늦은 조사(弔辭)’는 지금도 이름을 찾지 못한 ‘4·3’에 이름을 붙이는 작업이자, 여전히 해원하지 못한 채 구천을 떠도는 항쟁 주체세력에 대한 애도의 작업이다. 작품은 전체 23점이다.

작가는 ‘애도의 차별’에 주목한다. 박 작가는 “4·3평화공원을 조성하면서 내건 4·3 해결의 정신은 화해와 상생”이라며 “그러나 가해자와 피해자 모두를 동시대의 희생자로 인정한다는 공감대에도 배제와 차별의 국가폭력은 여전히 자행되고 있다”고 지적했다.

작품 ‘어떤 모자-역사 정의 실현 만세’ 앞에 선 박경훈 작가. 허호준 기자

“수년 동안 계속되는 재심 재판을 보면서 담에 걸린 것처럼 답답했어요. 무엇이 나를 답답하게 만들고 있나, 생각하다 보니 여전히 희생자로 인정받지 못한 배제자들이 떠올랐지요. 그 후손들은 또 어떻습니까. 그들에게 4·3은 계속되는 것이지요. 판화가로서 이것을 새겨둬야겠다는 생각을 했습니다.”

그의 작품은 ‘백골’이 들어가 섬뜩할 것 같지만, 작품 속 백골들은 아련하기도 하고 슬프기도 하다. 살아서 움직이는 듯 생동감이 있다.

2019년 1월17일, 제주4·3 수형 생존자들이 제주지방법원 앞에서 재심 무죄 선고가 이뤄지자 만세를 외쳤다. 그의 작품 ‘우리는 죄 없는 사람’ 속에는 만세를 외치는 수형 생존자들 사이에 언뜻언뜻 백골이 보인다. 어떤 백골은 고뇌에 찬 모습으로 두개골을 쥐고 있고, 어깨에 총을 둘러멘 어떤 백골은 ‘4·3 당시 수괴급 재심청구서’를 들고 무엇인가 외치고 있다. 백골이 된 그들은 4·3 희생자로 인정되지도 않았고, 재심 청구 대상도 아니다.

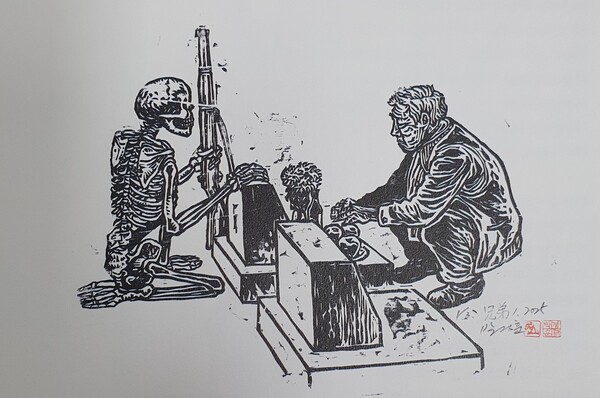

작품 ‘해후2’.

헌법재판소는 2001년 보수 인사들과 단체가 정부를 상대로 제기한 4·3특별법 위헌심판 청구 소송을 기각하면서 군경의 진압에 적극적으로 대항한 자나 남로당 간부 등 항쟁 주도세력을 희생자로 볼 수 없다며 사실상 희생자에서 배제했다. 반면 가해 세력으로 분류되는 군경은 희생자 범위에 포함된다. 작품은 이에 대한 정면 항의인 셈이다.

‘초대받지 못한 사람들-위패봉안실2’라는 제목이 붙은 가로 2m가 넘는 대형 판화는 장엄하기도 하고 처연하기도 하다. 2009년 4·3평화공원 내 위패봉안실에 있던 일부 위패가 우익세력들의 집요한 문제 제기로 철거됐다. 박 작가는 “10여명에 이르는 희생자 위패 철회가 유족들의 자진 철회 형식으로 이뤄졌다. 야박하기 그지없는 이념의 칼부림”이라며 “이미 백골이 된 망자들의 애도에도 배제와 차별이 존재한다”고 비판했다.

작품 ‘형제’.

작품은 ‘애도의 차별’을 강하게 비판한다. ‘우리는 죄 없는 사람’이라고 외치는 장면을 텔레비전으로 보던 당시 항쟁 주체세력의 아내는 손을 얼굴에 대고 고뇌에 찬 모습이다. 옆의 아들은 말없이 소주잔을 기울인다. 이 시대 4·3의 현주소를 판화는 말한다. 배제와 차별을 당하는 이들에게 4·3은 여전히 현재진행형이다. 그의 작품 속에는 이런 아련함이 곳곳에 남아있다. 백골이 된 남편과의 만남, 70여년 만에 유해가 돼 나타난 남편의 유해를 보는 할머니의 모습은 작품 속으로 빨려들게 한다.

“가끔 제주4·3평화공원에 가면 행방불명인 표석이 있는 곳으로 갑니다. 가서 보면 표석 앞에 있는 할아버지나 할머니 몇 분을 만나게 됩니다. 그때마다 착시현상처럼 그 비석 같은 표석 뒤에는 당시 죽은 부모나 형제자매가 앉아있는 느낌이 들었어요.”

작가의 시선은 4·3 그때에만 머물지 않는다. 12·3 내란사태로 이어져 은박지로 전신을 감싸고 탄핵의 겨울을 보낸 키세스 시위대에서 죽은 자와 산 자가 함께하고, 트랙터로 상경한 농민과 시민들이 합세한 남태령 대첩에서는 130년 전 동학농민항쟁의 전사들이 함께한다.

작가가 전시회를 여는 의도는 작품 ‘백비를 세우다’에 있다. 작가는 “4·3의 죽음은 육신의 죽음만이 아니라 이름도 같이 죽었다. 항쟁은 사라지고 그 자리에는 ‘사건’만 남았다”며 “정당한 항쟁으로 평가를 받기 위해서는 말만 하면 안 된다. 자주 이야기하고 노력과 관심을 기울여야 한다”고 말했다.

“누군가는 이 시대의 한계도 기록해야 하지 않겠습니까. 작품을 찍어놓으면 그래도 흔적이라도 남으니까.” 작가의 말이다.