제주해녀문화 대백과사전

이 사전은 제주해녀 문화의 역사, 명칭, 터전, 채취물, 물옷과 도구, 예술 등 다양한 분야를 종합적이고 체계적으로 담아낸 해녀종합보고서다.

-

음식

해녀 음식이란 제주해녀들이 바다에서 채취한 소라, 전복, 우뭇가사리, 톳 등 어패류나 해조류를 재료로 하여 독특한 조리법으로 만든 음식을 말한다.

제주 사회는 해 -

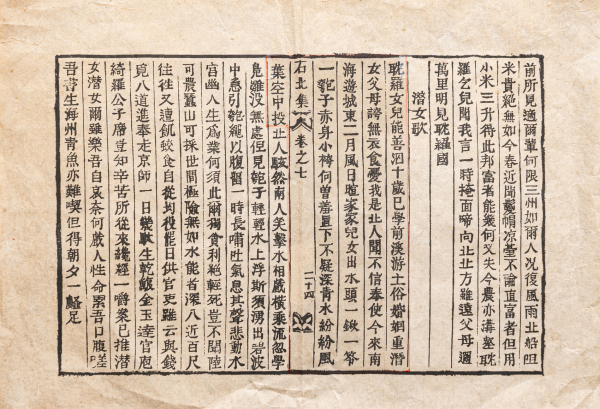

예술/학술

-

역사

해녀는 몸에 아무런 장치 없이 맨몸으로 잠수해 전복·소라·미역·우뭇가사리 등 해산물을 직업적으로 채취하는 여자를 말한다. 해녀의 본고장인

-

신앙

16세기 초반 《신증동국여지승람》에는 제주 풍속이 음사淫祀를 숭상하여 곳곳에서 신에게 제사한다고 하였다. 매년 정월에 마을에서 무당이 제사하고, 2월에는 연등이라는 의례를 벌

-

명칭

해녀는 바다에서 해산물을 채취하는 여성을 말한다. 달리 ‘잠녀, 잠수’라고도 한다. 1995년

-

문화유산

문화재는 문화유산 가운데 보존의 가치가 큰 것으로 역사적, 예술적, 학술적, 경관적 가치가 높이 보호되어야 할 것을 일컫는다. 문화재가 법적 용어로 공식화된 것은 1962년에

-

구비전승

-

물질

물질은 해녀들이 바닷속으로 자맥질해 들어가 해산물을 채취하는 일을 말한다. 물질하기 위해서는 여러 가지 자연적 조건과 장비가 갖추어져 있어야 한다. 그중에서도 자연적 조건이

-

바다밭

'바당밧(바다밭)'은 만조 시 바닷물에 잠기고 간조 시에만 드러나는 곳인 ‘조간대’와 그보다 수심이 깊은 ‘조하대’로

-

해녀 단체

해녀항일운동 정신을 계승하거나 제주해녀문화의 가치를 확산하며 전승하고 보전하기 위해 설립된 단체들이다.

먼저 1995년에 해녀항일운동기념사업회가 만들어졌다. 19 -

현대

해방 후 관행에 의하여 운영되었던 해녀들의 조직체인 잠수회 등은 수산정책 등 제도적 요인에 의하여 크게 변화되었다.

미군정시대(1945~1948년) 해녀들이 사용 -

행위

-

축제

-

갈조류

갈조류는 과거에 갈조식물문(Phaeophyta)이라는 명칭으로 분류하였으나 현재의 분류체계는 진핵생물군(Eu-karyota), 유색조생물계(Chromista), 부등편모조식물

-

드라마

제주해녀가 일부 등장하는 드라마들은 더러 제작되어 왔지만 극 전체를 제주해녀의 이야기로 담았던 드라마는 극히 드물다. 오롯이 제주해녀를 소재로 한 드라마를 처음 제작한 건 K

-

물옷

물옷은 해녀들이 물질할 때 입는 옷을 말한다.

이건의 《제주풍토기》(1628)에는 “벌거벗은 알몸으로

-

솜국

솜의 알을 넣어서 끓인 국.

-

ᄇᆞ름 쎄젠 허민 구젱기 ᄌᆞ그뭇이 ᄃᆞᆯ라부튼다

풍랑이 일어 물살이 세지면 소라는 바위에서 떨어지지 않으려고 지긋하게 달라붙는다는 말이다. 소라는 원시복족목 소랏과에 딸린 연체동물로 바위에 닿은 넓은 배가 다리가 되어 이동

-

트다

해녀들이 바닷속으로 들어가 ‘빗창’이나 ‘ᄀᆞᆯ겡이’ 등을 이용하여 바위에 붙어 있는 전복, 오분자기, 군부 따위를 채취하다.

-

성게국

성게 알을 넣어 끓인 국.

-

산호해녀

바다거북을 구해준 뒤 바닷속 용궁에서 산호꽃가지를 선물 받고 돌아와 간직했더니 마마를 앓지 않고 지냈다는 해녀 이야기.

-

제주해녀의 바깥물질

한반도는 물론, 중국과 일본, 러시아까지 출가물질을 나갔던 제주해녀의 생활사를 그린 제주어 다큐드라마.

-

제주해녀문화

제주해녀들의 물질 작업과 일상생활에서 생겨난 유형과 무형의 문화유산.

-

할망래퍼: 이어도사나

제주해녀들이 젊은 세대와 함께 민요 ‘이어도사나’를 현대의 힙합 버전으로 재탄생시키는 과정을 다룬 KCTV 제주방송의 예능 프로그램.

멀티미디어

-

해녀_제주해녀박물관

-

제주해녀문화 대백과사전_제주학연구센터

-

해녀와 해녀도구_제주학연구센터

-

문화상징100선 15-1 거센땅, 바람의 여자 해녀_제주문화방송(주)

-

제주칠머리당영등굿(신청궤)_제주학연구센터

-

제주해녀의 물질기술과 민속지식 구술조사(구좌읍 행원리-해녀노래)_제주학연구센터

-

해녀-성산읍 시흥리_서재철

-

해녀노래-제주특별자치도 무형유산(전통 공연ㆍ예술)_제주학연구센터

-

제주해녀 물질_안장헌

-

2019 들엄시민 제주어 애니메이션(4편)-제주해녀항일운동_제주특별자치도교육청

-

제주의 해신당-서귀포시 보목동 연디기여드렛당_강정식

-

어멍의 바당(1화)_KBS제주방송총국