역사

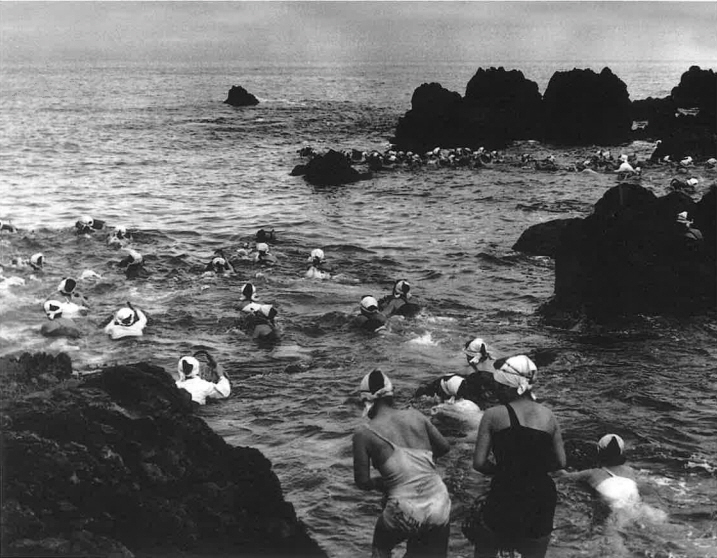

테왁을 껴안고서_1950년대_《사진으로 보는 제주역사》 1

개관

해녀는 몸에 아무런 장치 없이 맨몸으로 잠수해 전복·소라·미역·우뭇가사리 등 해산물을 직업적으로 채취하는 여자를 말한다. 해녀의 본고장인 제주에서는 이들을 ‘잠수’, ‘잠녀’라 부르고, ‘전복을 따는 사람을 낮잡아 이르는 말’을 뜻하는 ‘비바리’라고 부르기도 한다.

제주해녀가 언제부터 역사에 등장했는지 문헌기록을 통해 확인하기는 힘들다. 다만 해녀들이 채취한 것으로 보이는 전복껍데기 유물을 통해 2천 년 전 탐라 건국 이전부터 해녀와 같은 잠수인의 존재를 유추해 볼 수 있다. 4천 년 전 신천리 한못궤굴과 3천500년 전 하모리 유적에서 전복껍데기와 전복을 따는 도구가 발견된 것으로 보건대, 선사시대부터 바닷속에 들어가 전복을 채취한 사람들이 존재했을 것이다.

조선시대에는 해녀의 존재가 기록을 통해 뚜렷이 확인된다. 1630년 즈음에 제주를 다녀간 이건의 《제주풍토기》에는 해녀를 ‘바다에 들어가서 미역을 캐는 여자’이면서 부수적으로 ‘생복을 잡아서 관아에 바치는 역을 담당 하는 자’로 묘사하고 있다.

조선시대 해녀들은 관아에서 작성한 잠녀안潛女案에 등록되어 그들 채취물의 일부를 정기적으로 진상 또는 관아용 명목으로 상납해야 했다. 원래 전복 채취는 남자 포작鮑作의 몫이었다. 진상역의 부과가 가호家戶 단위로 이루어졌기 때문에 역을 책임지는 포작들은 같은 일을 수행하는 해녀를 아내로 맞이하는 것이 유리했다. 결국 남녀 협업과 진상역 분담을 위해 포작과 해녀가 가족을 이루는 사례가 일반화되었다.

16세기 이래 진상물의 부담과 무거운 군역을 피해서 포작들이 대거 출륙해 버렸다. 제주 정의현감을 지낸 김성구의 《팔오헌선생문집》(3권) <장狀>의 ‘보제주목사최관논 읍폐장報濟州牧使崔寬論邑弊狀’에 “정의현이 진상해야 하는 수량이 극히 많으나 포한鮑漢이 겨우 7명뿐이니 이 사람으로 하여금 그 많은 노역에 응하기는 적합하지 않습니다.”라는 폐막弊瘼의 조치를 건의한 것과 《팔오헌선생문집》(5권) <남천록>(상) ‘(8월) 초6일’의 “오래된 정의현의 폐막을 보고하였다. 보고는 문집에 있다.”는 내용을 종합해 보면 해녀들은 1620년부터 포작(포한)이 담당했던 진상역을 짊어졌던 것으로 보인다. 포작과 해녀가 한 가족을 이루는 경우가 많았기 때문에 남자 포작의 감소는 곧바로 해녀의 부담으로 이어졌다. 정해진 액수를 채우기 위해 조선 후기에 해녀들을 전복 진상역에 동원할 수밖에 없었다.

17세기 말까지 제주의 해녀 수는 1천여 명에 달했다. 이들 가운데 일부 전복을 잡는 해녀들 외에는 대부분 미역을 따는 역할을 맡았다. 1694년 제주목사 이익태는 전복 해녀(채복잠녀)와 미역 해녀(채곽잠녀)들 사이의 균역均役을 명분으로 전복 해녀의 수를 늘리고자 하였다. 진상 전복의 수량을 채우기 위해 해녀들에게 점진적으로 전복 따기를 권장하였던 것이다. 이에 미역뿐만 아니라 전복 진상까지 해녀의 부담이 되었다.

18세기에 이르자 전복·미역 등의 진상은 전적으로 해녀들에게 부과되었다. 1704년 제주목사 이형상은 “섬 안의 풍속이 남자는 전복을 따지 않으므로 다만 잠녀에게 맡긴다.”고 하였다. 이들이 부담했던 액수는 연간 7~8필에 달하는 고액이었다. 더군다나 포작과 부부관계를 이루는 경우에는 포작이 부담해야 할 연간 20필에 달하는 진상 부담도 실은 해녀의 부담으로 돌아갔다.

18세기 전반기에 해녀를 관의 수탈구조에 옭아맸던 잠녀안이 혁파되면서 전복·미역 등 해녀들의 채취물은 관에서 사들이는 방식으로 바뀌었다. 19세기 초에 관에서 해녀로부터 전복과 미역을 사들이던 방식도 혁파되고 수세水稅를 내는 방식만 남았다가 1849년 해녀에 대한 중앙정부의 역 부과가 완전히 혁파되었다. 드디어 전통시대 진상·공물 부담의 고역에서 해방된 것이다.

참고 문헌

박찬식, <제주 해녀의 역사적 고찰>, 《역사민속학》 19, 2004.

박찬식, <제주 해녀의 유래와 역사>, 《제주해녀 이해》, 제주학연구센터, 2018.

안미정, 《한국 잠녀, 해녀의 역사와 문화》, 역락, 2019.

필자

박찬식(朴贊殖)