신앙

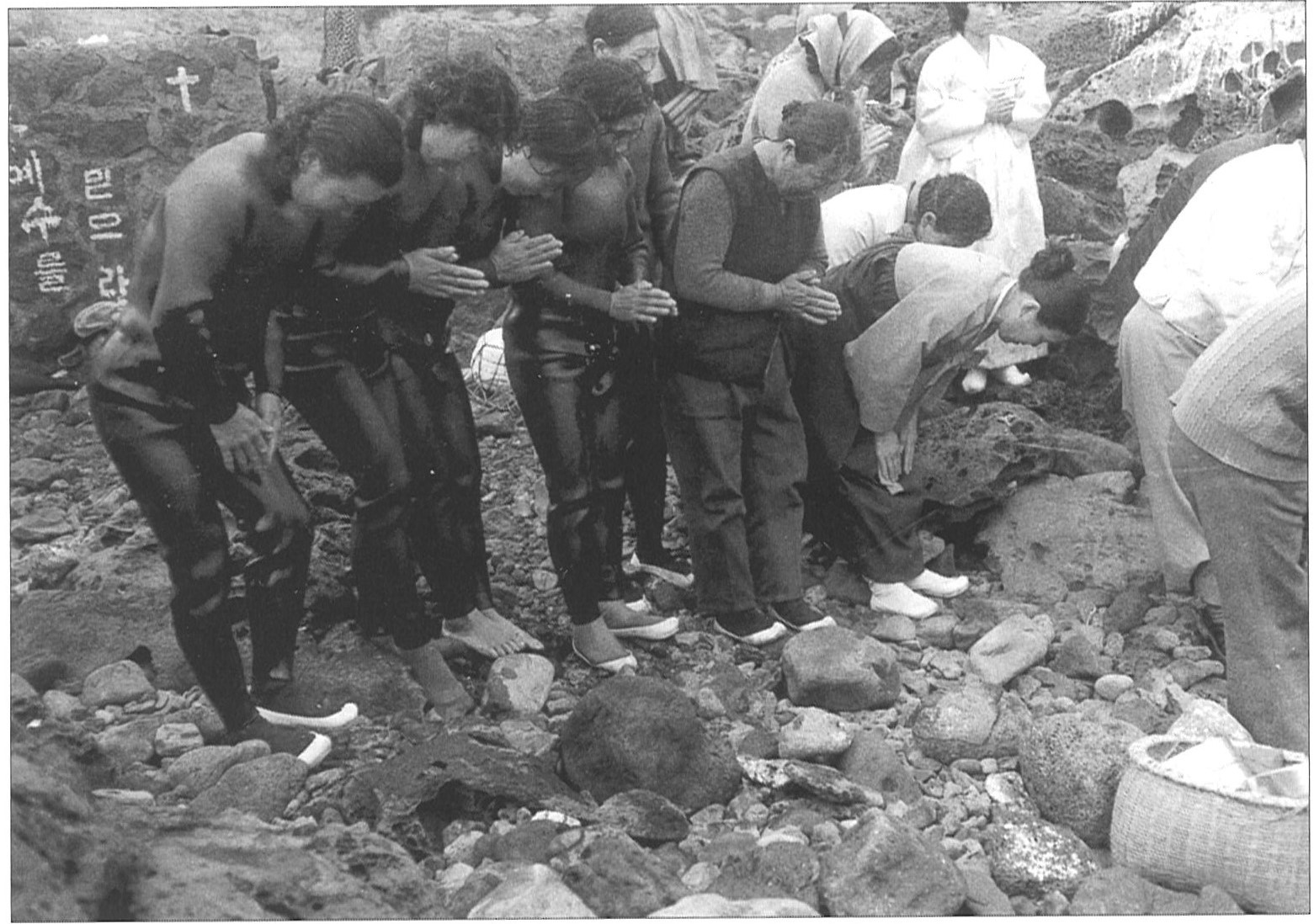

요왕제_건입동_1983_현용준

개관

16세기 초반 《신증동국여지승람》에는 제주 풍속이 음사淫祀를 숭상하여 곳곳에서 신에게 제사한다고 하였다. 매년 정월에 마을에서 무당이 제사하고, 2월에는 연등이라는 의례를 벌이며, 또 봄가을로 신당에서 무리 지어 신에게 제사한다고도 기록하였다. 17세기 초반 이건은 《제주풍토기》에서 심방들이 배교杯珓를 던지며 길흉을 말한다면서 심방이 무구를 사용하여 굿하는 광경을 적어 놓았다. 18세기 초반 이형상도 《남환박물》에서 무격배의 신옷과 신쇠 일체를 다 불태웠다며 심방과 무업을 기록하였다.

제주도 민간의 신앙은 사실상 대부분 무속신앙에 바탕을 두었다. 제주도 무속의례는 규모에 따라 크게 굿과 비념으로 구분한다. 굿은 제장의 설비를 제대로 갖춘 상태 에서 심방 4~5명이 무악기를 울리고 가무를 행하며 기원하는 것이다. 하루 만에 마치는 굿이 있는가 하면 일주일 혹은 약 보름 동안이나 지속하는 굿도 있다. 한편 비념은 제물을 간단히 준비하고 심방 한 사람이 무악기 없이 춤도 추지 않고 무구인 요령을 흔들며 짧은 시간 안에 기원하는 것이다. 일상생활에서 때때로 생기는 비교적 작은 여러 문제를 해결하거나 신년제 같은 가정신앙의례를 지낼 때에 많이 이루어진다.

개인 집안에서 하는 굿은 보통 ‘큰굿’과 ‘족은굿’으로 구분할 수 있다. 큰굿은 ‘사당클’이라고 부르는 제장을 설치하고 모든 무속의례를 종합적으로 행하는 굿을 말한다. 보통 일주일을 전후한 긴 시간이 걸린다. 입무入巫를 위한 신굿인 경우 2주 안팎이 걸릴 수도 있다. 큰굿에는 수많은 제차祭次가 정교하게 연결되어 있다. 심방은 이들 제차들을 차례차례 순서에 틀림이 없이 행할 수 있어야만 한다. 큰굿은 장대한 무속의례여서 그 비용과 노력이 만만치 않아 쉽게 행하기 어려운 사정이 있다. 한편 족은굿은 굿을 의뢰한 이의 요청에 따라 기원 사항에 맞는 어떤 하나의 굿을 단독으로 진행하는 경우를 말한다. 보통 하루에 끝내지만 더 길어질 수도 있다. 족은굿은 지금도 많이 벌어진다. 제주에서 지금도 비교적 자주 행해지는 대표적인 굿은 산육 관련 ‘불도맞이’와 영혼 천도 관련 ‘시왕맞이’다. 이 둘은 큰굿에서도 중심 제차이면서 족은굿으로도 자주 행해진다.

한편 마을 신당에서는 당굿이 행해진다. 마을 신당을 성격과 직능을 기준으로 살펴본다. 첫째, 본향당이다. 마을 토주관土主官으로 가장 중심적인 당이다. 생산生産, 물고物故, 호적戶籍과 장적帳籍을 차지한다. 둘째, 일뤳당이다. 산육과 치병을 담당한다. 어린아이가 15세가 될 때까지 보살펴준다고 믿는다. 이렛날에 간다. 셋째, 여드렛당이다. 대개 뱀신과 관련된다. 조선시대 정의현旌義縣이었던 제주 동남부지역을 중심으로 형성되어 있다. 제일은 6월과 11월의 여드렛날이다. 치병 성격이다. 뱀신과 관련이 없는 여드렛당도 있다. 해안 마을인 경우 개당, 남당, 돈짓당 등 여러 명칭으로 부르는 해신당이 해녀와 어부의 해상 안전과 풍요를 관장한다. 중산간 마을에는 수렵과 목축을 담당하는 산신당도 있다. 이 밖에 개인 조상 등을 모신 당도 있다.

마을사람들은 매해 당굿에 참여함으로써 무사 안녕과 생업의 풍요를 기원한다. 당굿은 해당 마을의 당을 전속으로 담당하는 ‘당멘심방’이 맡는다. 당굿의 정기적인 제의는 본향당을 기준으로 할 때 음력 1월의 신과세제新過歲 祭, 2월의 영등굿(영등환영제, 영등송별제), 7월의 마불림제, 10월의 시만국대제新萬穀大祭의 형태로 벌어진다. 신과세제는 본향신에게 새해를 맞아 인사를 드리는 굿이다. 영등굿은 2월에 제주도로 찾아오는 영등신을 맞아 생업의 풍요를 위해 하는 굿이다. 마불림제는 매해 음력 7월 중순 경에 장마 기운을 날려 보내고 곡식의 풍요를 기원한다. 시만국대제는 보통 10월에 곡식 수확에 대해 감사하는 의미로 열린다. 현재 대부분은 정월의 신과세제를 중심으로 당의 의례가 남아 있는 편이다. 무속식 당굿을 치르기 어려운 마을에서는 유교식 당제로 지내기도 한다.

제주도의 해녀는 한 가정의 어머니이자, 거주하는 마을 의 주민이며, 물질을 하는 생업공동체의 구성원으로서 다양한 형태의 신앙생활을 이어왔다. 한 개인이며 가정의 책임자로서 큰굿이나 족은굿, 비념 같은 크고 작은 여러 의례를 하며 희로애락의 삶을 살아갔다. 해녀는 자신이 목숨 걸고 물질하는 바닷가 앞에서 요왕비념을 하며 바다에 대해 두려움과 경외심을 되새긴다. 또한 태어난 마을이나 혼인하여 거주하게 된 마을의 주민으로서 본향당과 해신당을 비롯한 여러 신당의 의례에도 참여하였다. 나아가 생사고락을 함께하는 해녀공동체의 일원으로서 해상 안전과 생업 풍요를 위하고 유대를 북돋우는 생업 신앙의례를 적극적으로 실천하였다.

해녀와 해녀공동체의 생업에 따른 신앙의례로 대표적인 것은 영등굿과 잠수굿이다. ‘바다밭’의 무사안녕과 풍요를 기원하는 목적이 두드러진 굿이기 때문이다. 바다는 해녀들의 신앙인 영등굿과 잠수굿이 형성된 바탕이다. 영등굿은 음력 2월 1일부터 15일 사이에 영등신을 맞이하 고 보내는 굿이다. 원래는 제주도 전역에서 마을 신당의 제일과 밀접한 굿이었는데, 현재는 해당 기간에 주로 해안 마을에서 어업과 관련하여 벌어진다. 잠수굿은 해녀굿 이라는 말이다. 잠수굿은 처음부터 생업공동체를 위한 굿으로 형성되었다. 과거에는 해녀를 가리켜 ‘잠수’, ‘잠녀’ 라고 불렀기에 굿의 명칭도 잠수굿이라고 한다. 정기적으로 하는 잠수굿은 주로 정월부터 음력 3월까지 기간에 치르는 편이다. 원칙적으로 영등신과 관련이 없다.

짚배 배방선_우도 하우목동_1970년대_서재철

현재 영등굿과 잠수굿은 거의 비슷한 모습을 보여준다. 바다의 용왕을 중심으로 마을의 굿 내력에 따라 당신, 영등신 등 여러 신들을 청하여 보통 하루 동안 진행한다. 굿의 순서는 크게 초감제, 요왕맞이, 씨드림과 씨점, 액막이, 지드림, 선왕풀이와 배방선 등으로 나눌 수 있다. 초감제 에서 신을 청하고, 요왕맞이에서 용왕에게 무사고와 풍요를 기원한다. 씨드림과 씨점에서는 좁쌀을 바닷가 곳곳에 뿌려 바다에도 해산물이 풍요롭기를 바란다. 액막이는 해녀들의 운수를 점치고 액운을 막는 내용이다. 지드림은 제물을 조금씩 덜어 종이에 싸서 바다에 던지는 것이다. 선왕풀이와 배방선에서는 배를 차지한 영감신을 대접하고 모형 짚배를 바다에 띄워 보낸다.

현재 제주도에서 영등굿과 잠수굿만큼 생업활동과 신앙의례의 연관성을 분명하게 보여주는 것도 드물다. 영등굿과 잠수굿은 무사고와 풍요 기원을 넘어 해녀공동체를 하나로 묶어주는 역할을 한다. 지난날의 전통문화가 많이 사라지다 보니 점차 마을굿으로 확대되기도 한다. 지금도 대략 30여 곳이 넘는 마을에서 크고 작은 규모로 굿을 한다. 굿이 벌어질 때는 마을의 모든 해녀들이 ‘우리들의 축제’라고 여긴다. 신에게 기원하는 굿은 해마다 자신들을 위한 잔치이기도 하니 마음껏 즐기고자 한다.

해녀들의 신앙의례에는 영등굿과 잠수굿 외에도 무혼굿이나 유교식 의례도 존재한다. 무혼굿은 해녀가 물질을 하다가 안타깝게 사고를 당하여 목숨을 잃는 일이 발생하면 벌어진다. 특히 시신을 찾지 못하는 경우에는 무혼굿의 슬픔이 극대화된다. 따라서 바다에 잠든 고인의 넋을 위무하고 저승으로 잘 천도시키고자 무혼굿을 벌인다. 한편 시간이 흐르면서 풍어제, 수신제, 해신제 등의 이름으로 유교식 의례도 점차 행해졌다. 마을이나 관련 기관에서 남성들이 주도하여 치르는 사례가 생기고, 어부(선주)들의 참여와 생업 기원도 비중 있게 다루어야 하기 때문이다. 무속전통이 약화되고 심방이 감소하여 지난날의 의례 방식을 유지하기 어려워지는 사정도 있다.

해녀의 물질에 따른 신앙은 생업 의례의 성격을 가진다. 현재 제주도에서 해녀만큼 생업공동체의 신앙의례를 간직한 집단도 드물다. 어촌계의 한 해 일정 가운데 해녀들을 위한 굿을 가장 중요하게 여길 정도이다. 굿을 해서 해녀들이 마음의 준비를 갖추어야 비로소 바다로 뛰어들어 물질을 시작할 수 있기 때문이다. 해녀의 명맥이 이어질 때까지는 물질의 위험을 극복하기 위해 어떠한 형태로든 신앙의례가 지속될 것이다. ‘숨비소리’와 함께 하는 해녀들의 물질 자체도 경이로운데, 그들이 예부터 만들어내고 전승한 신앙의례도 역시 그 의미와 가치가 매우 높다.

한편으로는 해녀의 수가 줄어들고 고령화되면서 점차 신앙의례에도 변화가 생기고 있다. 의례의 규모가 축소되거나, 의례의 방식이 달라지는 것이다. 하루 종일 벌이던 굿이 반나절 정도로 축소되면서 굿의 역동성이나 축제적 면모가 약화되고 있다. 남성들이 주도하거나 무속전통을 유지하기 어려운 사례일 경우 유교식 의례로 치러지기도 한다. 그런가 하면 과거와는 달리 수산업협동조합이라는 현대적 생업 조직이 각 마을 어촌계를 포괄하며 의례를 주관하는 양상도 나타났다. 더불어 근래에 들어 관련 행정 기관에서 신앙의례에 재정적 지원을 하는 것도 변화 양상이다.

참고 문헌

강소전, <제주도 잠수굿 연구: 북제주군 구좌읍 김녕리 동김녕마을의 사례를 중심으로>, 제주대학교 대학원 석사학위논문, 2005.

강정식, 《제주굿 이해의 길잡이》, 민속원, 2015.

현용준, 《제주도 무속 연구》, 집문당, 1986.

현용준, 《제주도 무속과 그 주변》, 집문당, 2001.

현용준, 《제주도무속자료사전》, 신구문화사, 1980.

필자

강소전(姜昭全)