요왕차사본풀이

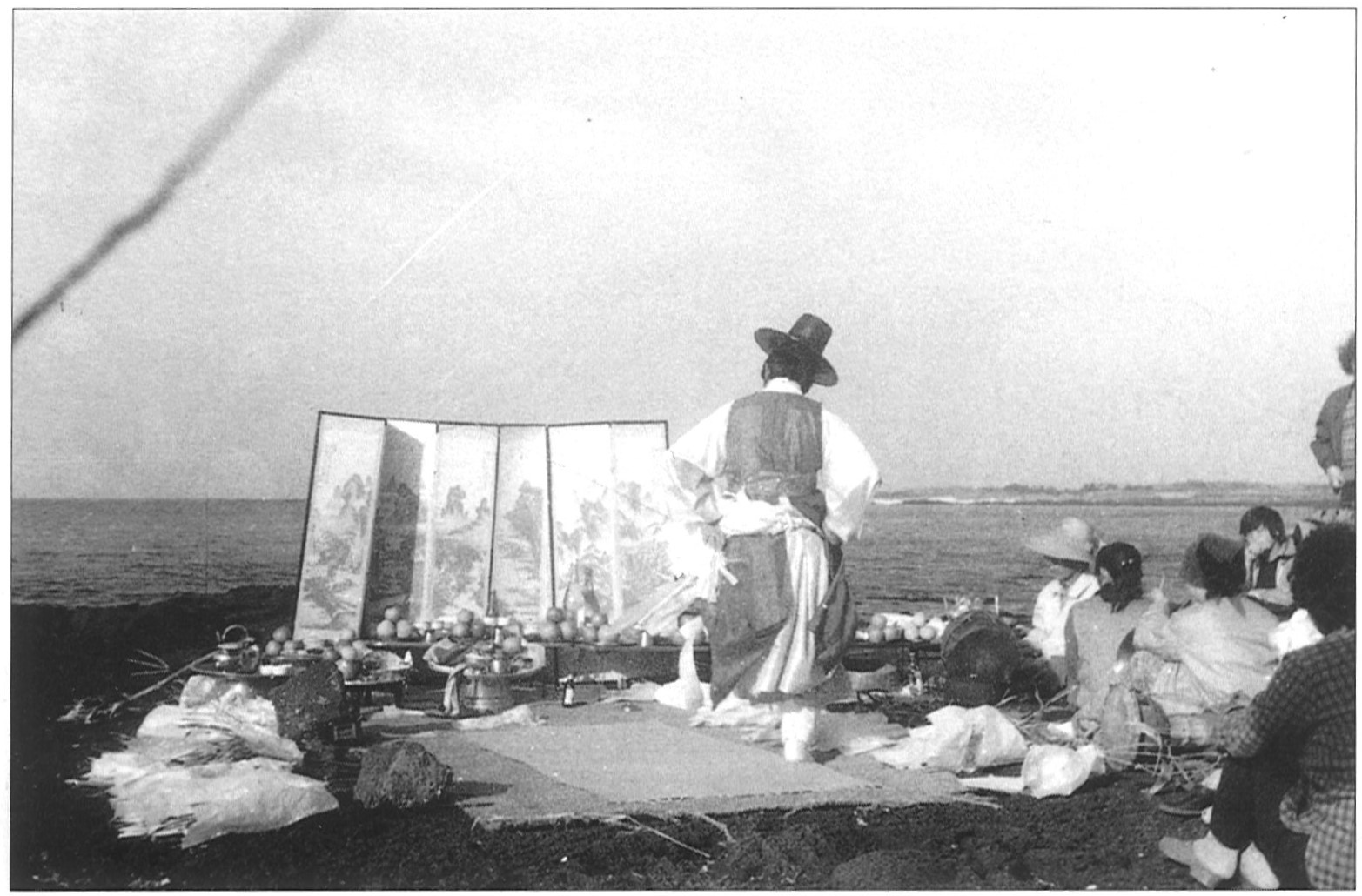

요왕질침_제주_1981_현용준

이칭

요왕체서본풀이, 요왕체ᄉᆞ본풀이

정의

제주도 영등굿, 잠수굿, 요왕맞이 같은 굿에서 바닷속 용왕차사의 내력을 푸는 본풀이.

내용

옛날 동경국 버무왕이 슬하에 아들 아홉을 낳았다. 그러나 갑자기 아무런 병고도 없이 한날한시에 위로 삼 형제, 아래로 삼 형제가 죽어버리고 가운데 세 아들만 살아남았다. 버무왕은 남은 삼 형제를 애지중지하면서 키웠다.

하루는 삼 형제가 글공부를 마치고 돌아오는 길에 잠시 쉬고 있었는데 권제 받으러 내려온 대사가 삼 형제를 보았다. 대사는 삼 형제가 잘생기긴 했지만 열다섯 살이 되면 명이 다하겠다고 하고 지나갔다. 삼 형제가 하염없이 우는 것을 본 버무왕이 그 연유를 듣고 달려 나갔다. 스님을 붙잡고 사주팔자를 물었는데 한날한시에 죽는다는 것이었다. 버무왕은 정성껏 공양물을 마련하고 명을 기원하는 불공을 드리기 위해 아들 삼 형제를 동개남 은중절로 올려보냈다.

삼 형제는 밤낮으로 기도하며 지냈으나 부모님을 몹시 그리워했다. 삼 년을 채워 정성을 들여야 명과 복을 지니게 될 터인데 부모 생각에 눈물짓는 삼 형제를 두고 볼 수 없었던 대사는 탄식하면서 집으로 돌아가도록 하였다. 대사는 삼 형제에게 공양물을 주면서 가는 길에 이 물건으로 장사를 하면 밥을 얻어먹을 것이라고 하였다. 특히 과양땅을 지날 때는 시장기가 날 테니 조심하도록 당부하였다.

삼 형제가 과양땅에 들어서자 못 견디게 배가 고파왔다. 마침 과양생이가 지나가자 지고 온 은그릇, 놋그릇, 비단 공단을 사라고 하였다. 과양생이는 물건에 욕심이 나서 자기가 사겠다고 하였다. 삼 형제가 과양생이 집에 들어가자 과양생이는 삼 형제에게 술을 잔뜩 먹여 취하게 한 뒤 참기름을 끓여 귓속에 부어서 죽였다. 과양생이는 재물을 빼앗은 후 사람을 시켜 송장을 연화못에 버리게 했다.

그 후 과양생이가 연못에 가 보니 물이 찰랑거리는데 세 송이의 꽃이 방글방글 웃으며 떠다니고 있었다. 과양생이는 그 꽃들을 담아 와서는 드나들면서 보려고 앞문, 안방문, 뒷문에 각각 한 송이씩 꽂아놓았다. 그런데 그곳을 지나칠 때마다 꽃들이 과양생이의 머리카락을 잡아끌었다. 과양생이는 부아가 치밀어서 꽃을 화로에 던져 태워버렸다. 꽃송이들은 세 방울의 구슬로 변하였다. 과양생이는 구슬이 영롱하고 예뻐서 이리저리 가지고 놀다가 입에 넣어 동글동글 굴리기 시작했다. 그러다가 그만 구슬을 삼키고 말았다. 그날부터 과양생이는 태기가 있더니 한날한시에 아들 삼 형제를 낳았다.

삼 형제는 자라면서 총명하여 열다섯 살에 과거에 급제하였다. 과양땅으로 돌아온 아들들이 어머니에게 절을 하려고 엎드렸는데 일어날 줄을 몰랐다. 한날한시에 모두 죽고 만 것이다. 과양생이는 관가로 달려가 현명하다고 소문난 김치 원님에게 소지 원정을 올렸다. 저승의 염라대왕을 잡아다 자신의 억울하고 원통함을 풀어 달라고 따졌다. 원님은 관아에서 제일 똑똑한 강림에게 저승에 가서 염라대왕을 잡아 오도록 명했다. 강림은 큰부인이 준비한 시루떡과 붉은 종이에 흰 글자로 쓴 적폐지를 들고 길을 나섰다. 강림은 저승으로 가는 길에 큰부인 집의 조왕할망과 문전신의 도움을 받았다. 질토래비의 안내를 받은 대로 헹기못에 다다르자 저승 전대에 들어있는 시루떡을 나누어주어 저승문을 무난히 통과할 수 있었다.

강림은 염라대왕이 행차할 때를 기다렸다가 가마를 기습하여 염라대왕을 밧줄로 묶고 이승으로 오겠다는 약속을 받아낸다. 강림은 흰 강아지의 도움을 받아 이승으로 먼저 돌아온다. 염라대왕은 약속한 날에 육방관속을 거느리고 위풍당당하게 이승에 나타났다. 김치 원님으로부터 과양생이의 소지 원정을 전해 들은 염라대왕은 연화못으로 갔다. 바닥에 살그랑하게 남아있는 뼈를 차례차례 배열하고 금부채로 때리니 뼈와 살이 붙고 숨이 드나들고 피가 돌기 시작했다. 삼 형제는 봄잠을 너무 오래 잤다며 부스스 일어나는 것이었다. 염라대왕은 과양생이의 죄를 벌로 다스렸다. 과양생이의 육체는 찢어져서 모기와 각다귀로 환생하였다.

염라대왕은 다부지고 영리한 강림이 탐이 났다. 김치 원님에게 강림을 저승에 데려가 일을 시키다 보내드릴 테니 조금만 빌려달라고 했다. 원님이 그럴 순 없다 하니 그럼 반씩 나눠 가지자고 제안한다. 육체를 가지고 있어야 일을 시킬 수 있다고 생각한 원님은 강림의 육신을 갖겠다고 하였고 염라대왕은 혼을 뽑아서 저승으로 가버렸다. 혼이 나간 강림은 서 있는 채로 맥없이 쓰러져 죽고 말았다. 저승에 간 강림은 염라대왕의 사자, 저승차사가 되었다.

특징과 의의

해녀들은 생명을 건 위험한 물질에서 잠깐 방심하거나 조금이라도 무리하게 욕심을 부리면 돌이킬 수 없는 사고를 당하게 된다. 사람들은 바닷일에서 사람이 죽으면 바다의 용왕에 소속된 저승차사가 직간접적으로 영향을 준다고 생각하였다. 그래서 영등굿, 잠수굿, 요왕맞이와 같은 절차를 할 때 <요왕체ᄉᆞ본풀이>를 하여 바다에서 죽음을 면하게 해달라고 무사고를 기원한다. 요왕체ᄉᆞ본풀이는 심방이 제상 앞에 앉아서 장구를 치며 구송하는데 본풀이 내용은 일반 <체ᄉᆞ본풀이>와 같다. 절차는 ‘말미-공선가선-날과국섬김-연유닦음-요왕체ᄉᆞ본풀이 들어가는 말미-본풀이-비념-주잔권잔-산받음’으로 이루어지는데 곳곳에서 <요왕체ᄉᆞ본풀이>임을 강조하는 말들이 제시된다. 본풀이 내용에서 서민들의 저승관과 내세관, 상장례법의 연원 등을 엿볼 수 있다.

참고 문헌

문무병, 《제주큰굿연구》, 황금알, 2018.

진성기, 《제주도무가본풀이사전》, 민속원, 1991.

허남춘 외 3명, 《증편 한국구비문학대계 9-4》, 한국학중앙연구원, 2014.

허남춘 외 3명, 《증편 한국구비문학대계 9-5》, 한국학중앙연구원, 2017.

현용준, 《제주도신화》, 서문당, 1996.

필자

양영자(梁永子)