채곽잠녀

採藿潛女

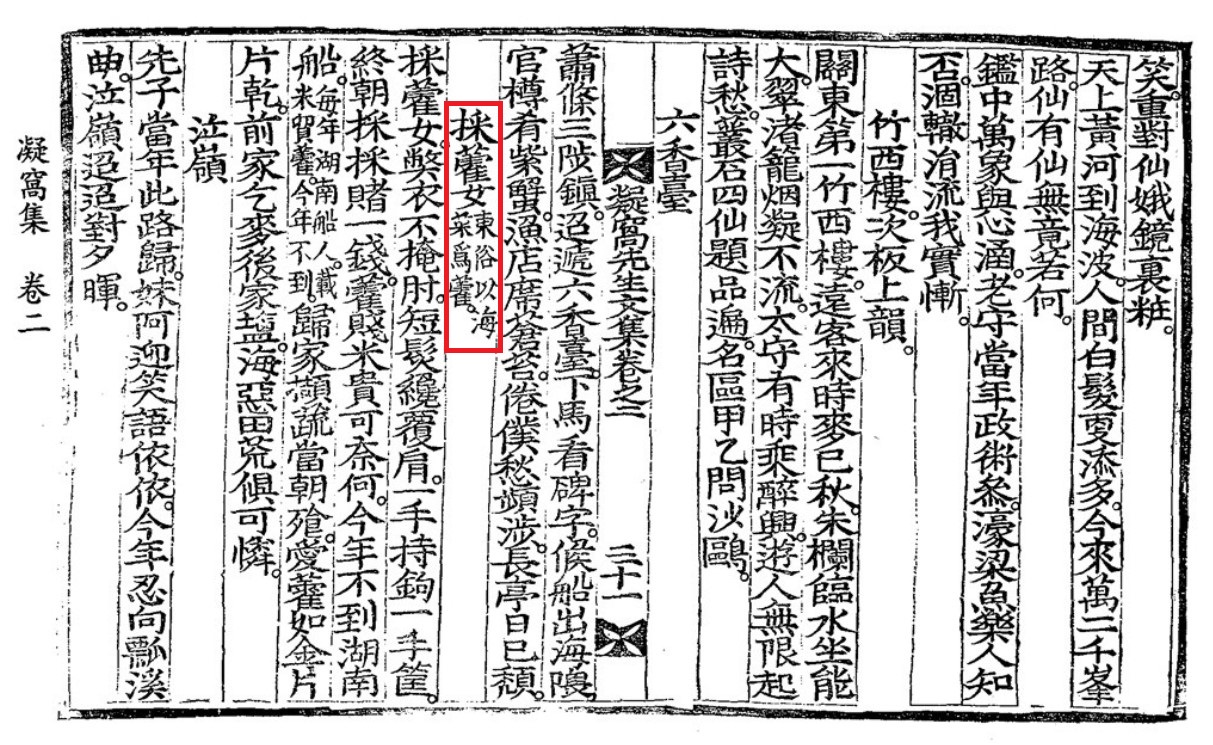

채곽녀_이원조 《응와선생문집》_고려대학교 중앙도서관

이칭

채곽녀

정의

미역 캐는 해녀.

내용

‘채곽잠녀採藿潛女’는 미역 캐는 해녀를 말한다. 이익태가 《지영록》(1694) <증감십사增減十事> 중 아홉 번째로 ‘잠녀’를 언급하면서 쓴 용어다. 곧 전복 따는 잠녀를 ‘채복잠녀’, 미역 캐는 잠녀를 ‘채곽잠녀’로 구분한 것이다. “추복 인복 진상은 오로지 채복잠녀 90명이 전담했는데 늙고 병들어 거의 담당할 수 없게 되었다. 미역 캐는 채곽잠녀는 많아 800명에 이르고 깊은 물에 헤엄쳐 들어가 미역 캐는 잠녀는 채복녀나 다름없다.”라 하였다. 깊은 곳에 서 미역 캐는 채곽잠녀는 채복잠녀나 다름없으니 이들로 하여금 전복을 따게 해서 진상하는 일을 담당하게 했다는 내용이 이어진다.

‘채곽잠녀’는 문헌에 따라 ‘채곽녀’로도 나타난다. 이 ‘채곽녀採藿女’는 이원조의 《응와선생문집》 2권에 나오는 명칭이다. ‘채곽녀’는 시 제목임과 동시에 첫 구절로 등장한다. 사람에 따라 ‘미역 캐는 여인’으로 번역하기도 하지만 이익태의 《지영록》(1694)에서부터 비롯되는 ‘채곽잠녀’의 줄임말이다. 《응와선생문집》이 《지영록》보다 늦게 나왔기 때문이다. “한 손에 빗창 다른 손에 망사리”라는 구절에서 잠녀의 도구를 확인할 수 있다. ‘구鉤’는 전복 따는 도구인 ‘빗창’을 말하고, ‘광筐’은 채취한 해산물을 넣어두는 ‘망사리’다. “앞집에서 보리쌀 뒷집에서 소금 빌리고 바다 거칠고 밭은 황폐하니 정말 가엽도다.”라는 한탄으로 끝맺고 있다.

참고 문헌

박찬식, <제주 해녀의 역사적 고찰>, 《역사민속학》 제19호, 한국 역사민속학회, 2004.

필자

강영봉(姜榮峯)