잠녀

潛女

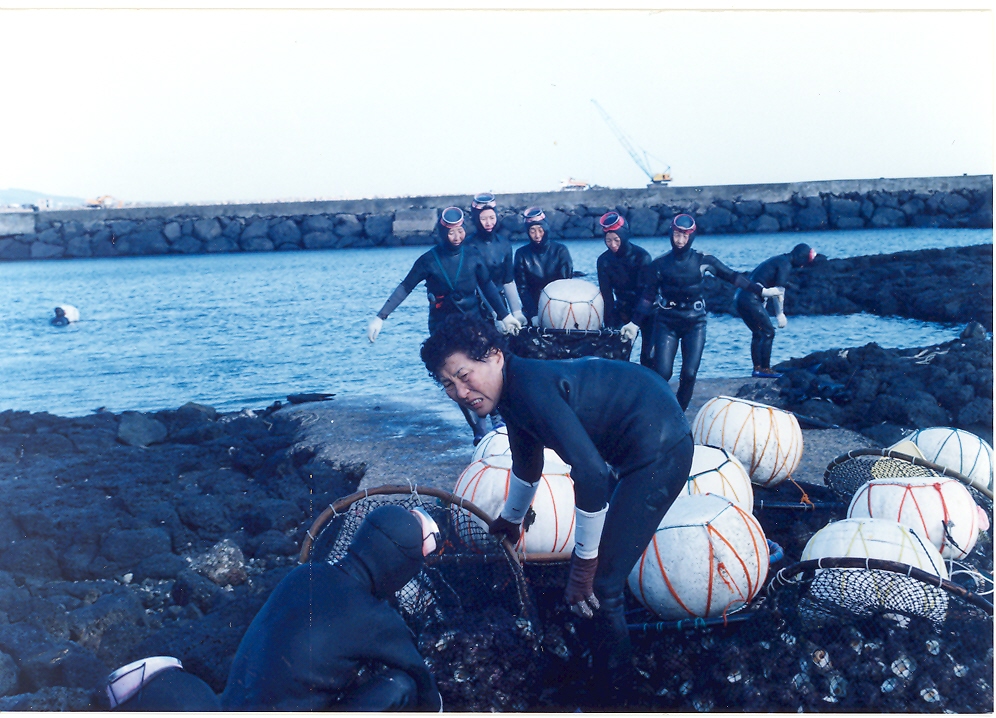

소라 작업_제주_1980년대_해녀박물관

정의

미역이나 전복을 따는 여성.

내용

문헌에서 ‘잠녀潛女’는 미역이나 전복을 따는 여성을 말한다. 잠녀라는 용어가 처음 언급된 것은 이건의 《제주풍토기》(1628)로 보인다. 《제주풍토기》에 따르면 “해산물 가운데 흔한 것이 미역이다. 미역 캐는 여성을 잠녀라고 한다. 2월 이후부터 5월 이전까지 바다에 들어가 미역을 캔다. 미역을 캘 때는 소위 잠녀라는 여성들이 벌거벗은 알몸으로 바닷가에 가득하다. 낫(ᄌᆞᆼ게호미)을 가지고 바다에 떠다니다가 거꾸로 해서 바다 밑으로 들어가 미역을 캐서 끌고 나온다. 남성과 여성이 서로 섞여도 부끄러워하지 않으니 보기 망측하다. 생복을 딸 때도 또한 이와 같다.”라 하였다. 잠녀는 미역 캐는 여성 또는 생복을 따는 여성이라고 말하고, 낫 형태의 도구를 이용해 미역을 채취한다는 것이다. 낫은 ‘ᄌᆞᆼ게호미’를 말한다. 《제주풍토기》 이후 이증의 《남사일록》, 이형상의 《병와집》, 신광수의 《석북집》, 이원조의 《탐라지초본》, 장인식의 《탐라지》, 김윤식의 《속음청사》 등에서도 잠녀에 대한 언급이 있다.

이익태의 《지영록》(1694) 중 <증감십사增減十事>에는 잠녀의 역할에 따라 미역 캐는 ‘채곽잠녀採藿潛女’와 전복 따는 ‘채복잠녀採鰒潛女’로 구분하였다. 전복 진상은 전적으로 채복잠녀 90명에게 책임을 지웠다. 채복잠녀들이 점차 늙고 병들어 거의 담당할 수 없게 되니 채곽잠녀 800명 가운데 깊은 물속에 들어가 미역 캐는 잠녀들은 전복 따는 채복잠녀나 진배없기 때문에 이들로 하여금 전복 따는 일을 담당하게 하였다는 내용이 더 이어진다. 이는 진상을 위해서 ‘채곽잠녀’를 전복 따는 ‘채복잠녀’로 양성하였다는 말과 같다. 이원진의 《탐라지》(1653) <공헌> 항에서 전복과 미역의 진상 내역을 보면 채복잠녀 양성이 필요했음을 짐작할 수 있다.

‘잠녀’는 이형상의 《탐라순력도》(1702) 41장 가운데 하나인 <병담범주 屛潭泛舟녀>에 그림을 등장한다. 용연에서 다섯 잠녀가 물질하는 광경을 그리고 바로 오른쪽에 ‘잠녀’라고 적었다. 물질하는 잠녀를 그린 최초 그림이다. 잠들이 물질하는 장소 뒤에 커다란 천막이 쳐 있는 것으로 보면 이 잠녀들은 잠녀안潛女案에 따라 동원되었음을 짐작할 수 있다. 이형상의 《남환박물》 <지속>에 “관에는 잠녀안이 있다. 진상하는 미역과 전복은 모두 이들에게 책임 지웠다.”는 기록이 있기에 가능한 짐작이다. 잠녀들의 물질하는 생생한 광경은 이로부터 89년 후인 1791년 위백규가 전라남도 완도군에 딸린 금당도金塘島에서 뱃놀이를 기록한 <금당도선유기>에도 보인다. 물질하는 잠녀들의 모습을 그린 ‘와침부출蛙沉鳧出’은 곧 ‘개구리처럼 다리를 하늘로 향하여 물속으로 들어가 물질하다 숨이 다하여 힘차게 수면 위로 솟아오르는 해녀’를 떠올리게 된다.

김춘택의 《북헌집》(13권, 1760)에 수록된 <잠녀설>이라는 한문 수필에도 ‘잠녀’가 등장한다. 이 ‘잠녀설’은 김춘택이 한 잠녀와 주고받는 내용으로 되어 있으나 잠녀의 이야기가 주를 이루고 있다. 잠녀 복장, 물질의 어려움, 관원들의 횡포와 그로 말미암아 겪는 고초 등을 기록하고는 “참으로 가련하다.”는 감정 표현으로 마무리하고 있다.

전복·미역의 진상 내역(이원진, ≪탐라지≫, <공헌>)

|

월별 |

전복 |

미역 |

|---|---|---|

|

2월 |

추복 265접 조복 265접 인복 95뭇 |

- |

|

3월 |

추복 340접 인복 85뭇 |

미역 40뭇 미역귀 2섬 5말 |

|

4, 5월 |

추복 760접 인복 170뭇 |

- |

|

6월 |

추복 1,108접 인복 170뭇 |

- |

|

7월 |

추복 680접 인복 170뭇 |

- |

|

8월 |

추복 680접 인복 170뭇 |

- |

|

9월 |

추복 425접 인복 85뭇 |

- |

또 잠녀는 “맨몸으로 테왁을 가슴으로 안고 망사리에 끈을 달아 테왁에 연결하고 전에 땄던 전복갑을 망사리에 넣고 손에는 빗창을 쥐고 헤엄치다 물에 잠긴다.”라 하여 물질 도구와 물질 광경을 기록하였다. ‘테왁’을 ‘포(박으로 만든‘테왁’)’로, ‘망사리’를 ‘승낭(그물주머니)’, ‘본조갱이(본으로 쓰는 전복갑)’를 ‘복지갑鰒之甲’, ‘빗창’을 ‘철첨(쇠꼬챙이)’으로 표현했다. 결과적으로는 김춘택의 <잠녀설>은 전복 따는 ‘빗ᄌᆞᆷ녀’에 대한 기록인 셈이다.

신광수의 《석북집》(7권)의 <잠녀가>에도 ‘잠녀’가 등장한다. 이 <잠녀가>는 “탐라의 계집애들 능숙하게 자맥질을 잘하네 열 살이면 이미 배워 앞 시내서 헤엄을 치네 이곳 풍속에선 혼인할 때 잠녀가 제일이니 부모들은 밥 옷 근심 않아도 된다 자랑하네.”라는 내용으로 시작된다. 물질 도구와 복장, 물질하는 모습, 죽음을 가벼이 여기는 태도, 진상에 시달리는 내용 등을 담고 있다. “잠녀여 잠녀여 너희들은 즐거워해도 나는 절로 서럽도다.” 하는 애달픈 감정을 드러내기도 한다.

문헌에 나오는 ‘곽세藿稅’와 ‘수세水稅’는 모두 잠녀의 입어료이다. 잠녀의 입어료와 관련해서는 김석익의 《탐라기년耽羅紀年》에 나오는 ‘잠녀’도 주목된다. 《탐라기년》(4권 갑술 14년)에 따르면 “이 해(1814) 목사 허명許溟은 잠녀가 미역을 채취하고 내는 수세를 폐지하고 자비전自備錢 900량을 공용으로 보충하니 허명의 치정治政을 백성들은 청백의 덕이라 칭송하여 비석을 세웠다.”고 하였다. 잠녀의 세금을 대납한 것에 대한 고마움으로 청정비淸政碑를 세운 것이다. 이 ‘목사허공명휼민청정비’는 도로 확장의 이유로 몇 번 옮기는 일이 있었다. 지금은 해녀박물관에 보관되어 있다.

문헌 속의 ‘잠녀’는 ‘미역이나 전복 따는 여성’이라는 뜻과는 달리 사용된 경우도 있다. 그 예로 숙종 28년(1702)《숙종실록》 7월 12일 기사를 들 수 있다. 이 기사에는 “이른바 어호漁戶로서 배를 부리는 일을 겸한 격군의 아내를 잠녀라 한다.”는 기록이 있다. 배를 부리는 격군의 아내를 ‘잠녀’라 한다는 것이다. 이때 ‘격군’은 전복을 채취하는 포작鮑作이고, 그 포작의 아내를 ‘잠녀’라고 한 것으로 보인다. 특이한 것은 같은 《숙종실록》에 잠녀 대신에 해녀가 등장한다는 점이다. 즉 숙종 40년(1714) 8월 3일 기사에 (사진) “촌부와 해녀들은 생선과 채소를 가지고 와서 매일 아침 관문館門 밖에 저자를 벌여 놓고 서로 사고판다.”처럼 해녀가 나타난다. 13년 어간에 잠녀에서 해녀로 바뀐 셈이다.

잠녀_숙종 28년(1702) 《숙종실록》 7월 12일자 기사_국가기록원

특징과 의의

‘잠녀’라는 용어가 여러 문헌에 다양하게 나타난다는 것은 잠녀가 그만큼 일반화되었다는 말과 같다. 채취물에 따라 역할 분담을 해서 전복은 ‘채복잠녀’, 미역은 채곽잠녀’가 담당하게 한 점도 주목된다. ‘채복잠녀’ 수가 차츰 줄어들어 전복 진상이 어렵게 되자 깊은 바다에서 미역을 캐는 채곽잠녀로 하여금 전복을 따서 진상하게 함으로써 잠녀의 어깨가 무거워진 게 사실이다. 《탐라순력도》의 잠녀 그림은 물질하는 잠녀 모습을 생생한 시각 자료로 보여준다는 점에서 주목할 만하다.

참고 문헌

고광민, 《제주 생활사》, 한그루, 2016.

김순자, 《제주도방언의 어휘 연구》, 박이정, 2014.

박찬식, <제주 해녀의 역사적 고찰>, 《역사민속학》 제19호, 한국역사민속학회, 2004.

안미정, <제주 잠수의 어로와 의례에 관한 문화인류학적 연구: 생태적 지속가능성을 위한 문화전략을 중심으로>, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2007.

필자

강영봉(姜榮峯)