기문

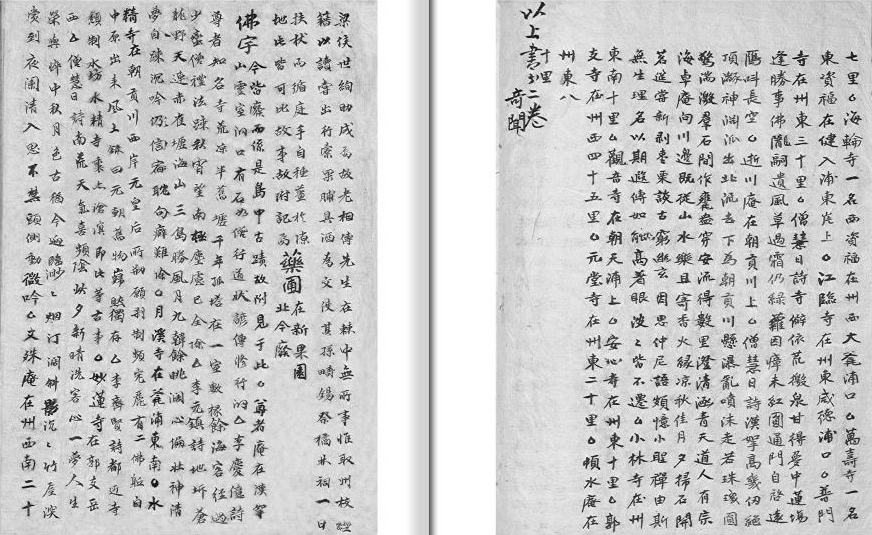

기문_《탐라지초본》_제주교육박물관 제공

정의

이원조가 지은 《탐라지초본》에 편목으로 추가해 놓은 진기한 이야기.

내용

《탐라지초본》은 조선 후기 문신이자 학자였던 이원조가 1841년에 제주 목사로 부임한 후 제주도에서 전해져오던 읍지를 수집하여 1843년에 편찬한 책이다.

이원조는 제주의 문적이 잦은 화재로 소실되어 버려서 제주의 인문人文이 사라진 것을 안타까워하여 반년 동안 널리 조사하고 탐방하였다. 그 결과를 바탕으로 제주의 과거와 현재를 조목조목 나열하여 나누고, 합하고, 수정하고 체계 있게 편술하여 《탐라지초본》을 만들었다. 이 책은 전해져오던 읍지의 수정본으로 제주도 읍지의 총결산이라 할 만하다.

이원조는 직접 <신수탐라지발新修耽羅誌跋>을 썼는데 “읍지가 있는 이유는 세간의 풍속을 기록하고 예전에 있었던 사실을 갖추기 위해서 번거로울지언정 간추리지는 않으며, 차라리 예전대로 둘지언정 삭제하지는 않는 것이 정사正史의 간결하고 엄정함과는 다르다. 탐라는 고을이 되었으나 바다 밖에 멀리 떨어져 있어서 유달리 별다르다. 개벽한 지 오래되었으니 어쩌면 진기한 이야기[기문奇聞]와 불가사의한 일[이적異蹟]도 반드시 있었을 것이다.”라고 하여 기문을 추가하였다.

기문은 말 그대로 진기한 이야기다. “제주는 본래 신령한 신선들이 사는 곳이라 칭하였으니 제해齊諧의 괴담이 다 없어질 수 없다.”고 하여 별도로 추가한 것이다. 기문에는 살만두고(설문대할망), 김치 판관, 김만일, 백록담 선녀와 노닌 꿈, 산방데기, 광양당, 약마희, 김녕굴, 광정당, 한모살개, 기건 목사, 한라산 사슴과 백발노인 등 진기한 이야기들이 실려 있다. 모슬포 산호해녀 이야기도 이들과 함께 실려 있다.

《탐라지초본》 권3, 기문奇聞

대정현 모슬리摹瑟里에 한 ᄌᆞᆷ녀[잠녀潛女]가 있었는데 아직 천연두(마마)를 경험하지 않은 사람이었다. 금롯개에 갔다가 바다거북[대모玳瑁] 하나가 물이 없는 곳에 있는 것을 보고 불쌍히 여겨 바닷물에 놓아주었다. 거북은 바닷속으로 유연히 들어가는데 마치 감사하다고 절하는 모양 같았다.

나중에 ᄌᆞᆷ녀가 용머리바위(용두암: 안덕면 사계리 바닷가) 아래 바다에 전복을 따기 위해 들어갔다. 바닷속으로 숨비질하여 들어가니 조개궁궐이 옥꽃과 같이 찬란하게 빛나고 있었다. 그 가운데에 한 늙은 할머니가 있었는데 ᄌᆞᆷ녀를 감사히 맞아들였다. 할머니는 “그대가 내 아들을 살려 주었으니 은혜를 갚을 길이 없다.”고 하였다. 마침내 ᄌᆞᆷ녀가 돌아오게 되자 한 가지 꽃을 꺾어 주면서 “이것을 지니고 있으면 천연두를 면할 수 있다.”고 하였다. 물 밖으로 나와 보니 산호꽃이었다. 과연 ᄌᆞᆷ녀는 늙을 때까지 천연두를 겪지 않았다고 한다.

특징과 의의

이원조는 제주 목사로 부임한 후 반년 동안 제주를 널리 탐방하고 조사하여 《탐라지초본》을 저술하였는데, 이 책에 당시 백성들 사이에서 전승되어 온 소문, 전설, 민담 등을 기문이라 하여 별도로 실었다. 이 이야기들은 오늘날까지도 사람들의 입에서 입으로 끊임없이 이어져 전승되고 있으며 여전히 제주 연구의 기본 사료가 되고 있다. 기문은 기록자료가 빈곤한 제주의 역사와 문화를 풍부하게 해주고 있으며 공동체의 심성과 사회가 추구하는 가치를 반영하고 있어 제주 사회의 정신적·문화적 분위기를 파악하는 자료로서 중요한 위상을 지닌다.

기문에 실려 있는 모슬포 ‘산호해녀 이야기’는 제주도 도처에서 전승되어 온 ‘용궁에 다녀온 해녀들의 이야기’가 매우 오랜 세월 동안 지속적인 전승 과정을 거치며 면면히 이어져 왔음을 짐작하게 한다. 또한 바닷속 세상에 관한 관념과 사유, 바다거북을 용왕의 자식 또는 용왕의 사자로 인식하여 함부로 대하지 않는 생태적 사고, 질병의 공포와 대응, 보은의 정서 등 제주 사람들의 인식 체계를 엿볼 수 있다.

참고 문헌

제주교육박물관, 《탐라지초본(上)》, 2007.

제주교육박물관, 《탐라지초본(下)》, 2008.

제주대학교탐라문화연구소, 《탐라지초본》, 1989.

제주특별자치도 해녀박물관, 《제주해녀사료집》, 2009.

필자

양영자(梁永子)