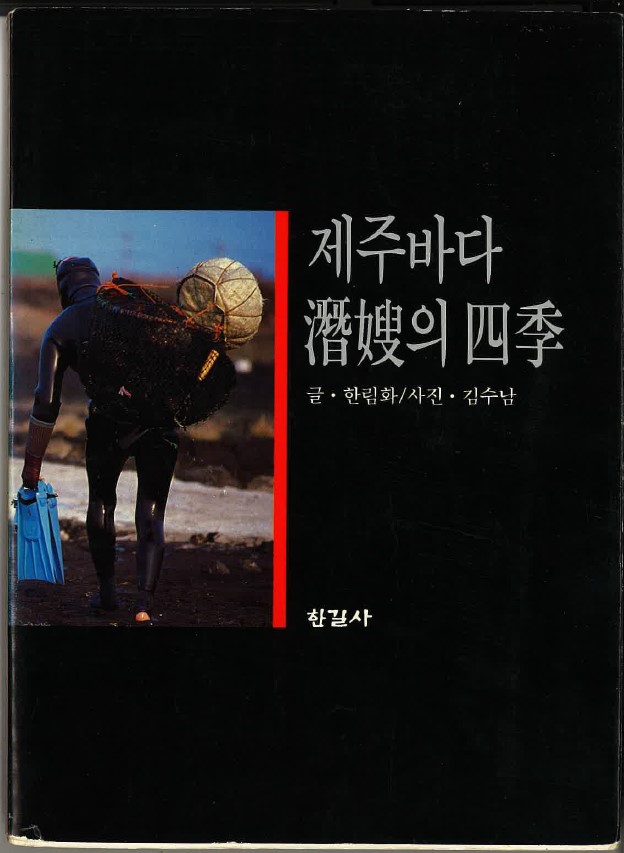

제주바다 잠수의 사계

《제주바다 잠수의 사계》_2987_한림화·김수남

정의

제주 바다를 터전으로 삶을 꾸리는 해녀들의 사계절 의 활동상을 글과 컬러 사진으로 생생하게 풀어낸 책.

내용

《제주바다 잠수의 사계》는 소설가 한림화와 사진가 김수남이 합작해 만든 제주 해녀들의 삶과 문화를 글과 사진으로 천착해 엮어낸 책이다. 제주를 떠났다가 고향으로 돌아온 제주출신 소설가와 사진가가 ‘제주 바다’를 자랑하기로 모의하여 만들어낸 이 책은 제주해녀들의 삶과 지식, 지혜 그리고 제주 바다의 풍요로움을 담고 있다. 1987년 도서출판 한길사에 나온 이 책은 ‘제주바다’, ‘바다의 가른돌’, ‘불턱’, ‘덕으로 가게, 배로 가게’, ‘제주바다의 바람과 물때’, ‘바다밭의 농가월령가’, ‘잠수굿’, ‘제주바다의 신선, 테우’ 등 9장으로 구성되었다.

현장 조사를 통해 엮어낸 글과 사진은 제주 바다와 해녀들의 사계와 그들이 만들어낸 다양한 삶의 모습을 생생하게 보여주는데 1980년대의 제주바다와 해녀들의 삶과 문화를 들여다 볼 수 있는 귀중한 사료다.

1장 ‘제주바다’에는 출륙금지령, 포작, 일제의 수탈, 제주도해녀어업조합 결성, 해녀항쟁 등 바다를 터전으로 삶을 꾸려온 해녀들의 바다 역사를 천착하고 있다. 2장 ‘바다의 가른돌’은 물질 주체인 아이와 어른, 수익 주체, 바다 경계 등에 대해 다루고 있다. 아이들이 주로 이용하는 바다는 ‘겡이통’과 ‘누께통’이고, 나이가 많은 할머니들을 위해서는 ‘할망바당’을 따로 두어 운영하였다. 또 학교바당, 이장통 또는 반장바당, 마을바다, 동네바다 등으로 구획 하여 물질을 했음을 알 수 있다. 3장 ‘불턱’에서는 해녀들 이 ‘불턱’의 한 자리를 차지하게 되는 배경, 물질도구, 불턱 사례, 기량에 따른 잠수 사례 등이 생생하게 그려 있다. 4장 ‘출가出稼’에서는 제주해녀들이 다른 지역으로 물질 나갔던 사례 등이 다양하게 담겨 있고, 5장 ‘덕으로 가게, 배로 가게’는 성산읍 오조리와 대정읍 가파리 등 해녀들 이 배를 타고 나가 하는 뱃물질을 소개하고 있다. 배를 타고 나가면서 불렀던 ‘노젓는소리’, 물질하다 겪는 위험 상황, 뱃물질을 못할 때에 하는 ‘덕물질’ 이야기도 확인할 수 있다. 6장 ‘제주바다의 바람과 물때’는 해녀들의 물질에 크고 작은 영향을 주는 바람과 물때 이야기이고, 7장 ‘바다밭의 농가월령가’는 월별로 채취하는 해산물과 미역 해경, 톳 채취, 우뭇가사리 채취, 여름 물질과 밭농사 등을 다루고 있다. 해녀들은 바다밭과 뭍의 밭을 동시에 경작해야 해서 쉴 틈이 없다. 8장 ‘잠수굿’은 구좌읍 동김녕리 잠수굿를 소개하고 있다. ‘동김녕리 알성세기할망당’ 이야기에서부터 굿문을 열고 초감제, 용왕맞이, 씨드림, 배방선 순으로 잠수굿이 제차대로 펼쳐진다. 9장 ‘제주바다의 신선, 테우’는 통나무를 엮어 만든 떼배, 즉 ‘테우’를 이용 하는 주요 어로법인 ‘자리돔잡이’ 사례를 꼼꼼하게 담고 있다.

특징과 의의

해녀들의 삶과 지혜와 물질 지식, 바다밭, 물질도구 등을 옹골찬 해녀들의 날것 그대로의 언어인 제주어로 풀어내고 있다는 점에서도 의의가 있다. 또한 각 장마다 현장 사례들을 생생하게 담아내 1980년대 후반의 제주해녀 사회의 모습도 들여다 볼 수 있다. 저자들은 글 말미에서 “‘해녀’로 알려진 제주바다의 여인들은 ‘잠수’였고, 단순한 삶으로 알고 있었던 그들의 ‘물질’은 철저한 ‘직업의식’에서 비롯되고 있었음을 뒤늦게 알게 되었다.”고 적고 있다. 이는 제주 해녀를 제주 사회에서는 ‘해녀’가 아니라 ‘잠수’, ‘잠녀’ 등으로 쓰고 있다는 사실도 확인해 주고 있다.

참고 문헌

한림화·김수남, 《제주바다 잠수의 사계》, 한길사, 1987.

필자

김순자(金順子)