미술

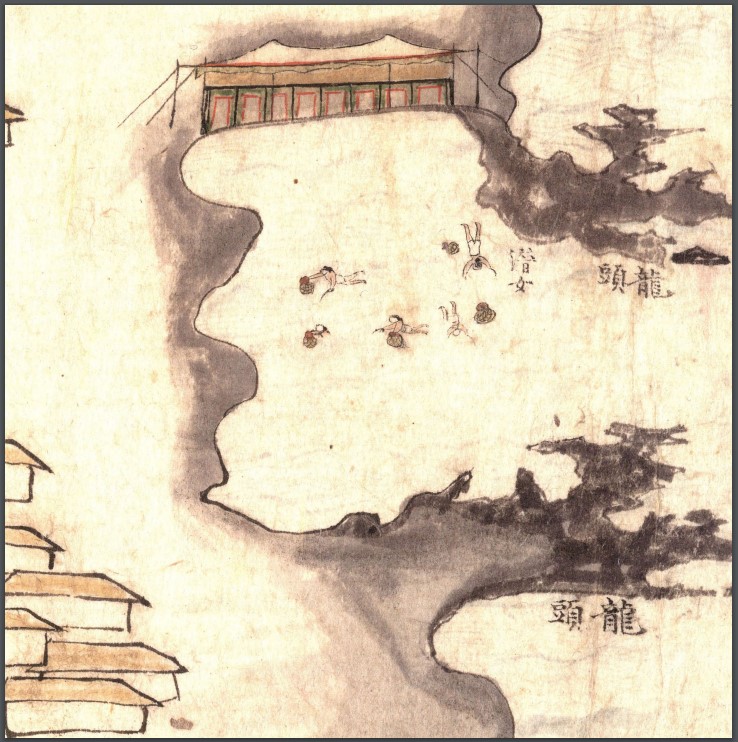

〈병담범주〉 부분_《탐라순력도》_1702_제주특별자치도 세계유산본부 소장

개관

엽해獵海(바릇잡이) 그림으로 가장 오래된 기록화는 1703년 김남길의 <잠녀>이다. 이 그림은 《탐라순력도》 <병담범주>의 하단 오른쪽에 작게 그려졌다. 각각 동작이 다른 다섯 명의 잠녀들이 물소중의를 입고 한 손에 빗창을 들고 테왁을 의지하여 이동하거나 잠수하며 물질하는 모습 을 구륵담채鉤勒淡彩로 그려 321년 전 제주 물질 풍속을 잘 보여주고 있다.

일제강점기에 서양화가였던 김인지(1907~1967)는 조선 미술전람회에서 1935년 제14회 이후 세 번 입선했다. 1938년 제17회 3번째 입선작이 바로 <해녀>였다. 1948년 잠녀들을 그린 작품으로는 조병덕(1916~2002)의 <해녀>가 있다. 물소중의를 입고 불턱에 모여 앉아서 불을 쬐고 있는 잠녀들을 그렸다. 조영호(1927~1989)는 일본에서 미술 공부를 하여 해방이 되자 귀도 후 여러 번 개인전을 열었다. 현전하는 조영호의 잠녀 소재 작품으로는 여인들이 공동물질 후 쉬는 모습을 낭만주의 화풍으로 그린 <해녀들의 휴식>이 있다. 장리석(1916 ~2019)은 잠녀들을 야성미 넘치는 여인들로 탄생시켰는데 1957년 유화로 그린 <해조음>이 대표작이다. 고영만(1940~)은 물질을 마치고 온 잠녀들이 불턱에서 그날의 성과를 놓고 대화하는 장면을 <하영 조물안디야(많이 채취하였느냐)>라는 작품으로 그렸고, 김택화 (1940~2006)는 ‘소살’을

지닌 채로 비장한 전사처럼 서 있는 모습을 <두 해녀>로 그렸다. 한국화가 강동언(1947~)의 국전 특선작 <해녀의 꿈>(1984)은 바다로 나가기 위해 물질을 준비 하는 제주 갯가의 잠녀를 그린 작품이다. 지금은 철거돼버렸지만 1995년 제주항 여객선 터미널 1호 벽에 그려진 대형 벽화 <잠수도>는 리얼리즘을 구현하고 있는 작품으로 스케일 면에서 압도적이었다. 탐라미술인협의회 소속 회원들로 구성된 벽화팀 10명과 서양화가 강요배 화백이 참여했다. 잠녀를 중앙에 배치하여 전방위적으로 그들의 생활 모습을 그렸는데 주대종소主大從小의 배치법에 따라 마치 연환화적連環畵的인 방식으로 잠녀들의 고달픈 애환이 깃든 삶을 담아낸 벽화였다.

<ᄌᆞᆷ녀>_임춘배

공공미술 조각으로는 1982년 문기선·송종원이 공동제작한 화강석 조각 <잠녀군상>이 있는데 세 명의 잠녀들이 마치 물질의 전개 과정을 보여주듯이 세 방향에서 포즈를 취하고 있다. 임춘배의 <ᄌᆞᆷ녀>는 희망을 품고 바다로 나가는 젊고 발랄한 여성상을 보여주고 있다. 이 밖에 도 젊은 미술가들이 패러디, 채색조각, 철망조각, 브론즈 조각 등 서정적이고 해학적인 형식들로 제주 잠녀를 상징적으로 표현해 내고 있다.

대개 육지부 출신 화가들이나 요즘 세대들의 작품에는 ‘해녀’라는 제목을 채택하는 경우가 많고 제주 출신으로 오리지널리티를 추구하는 작가들은 ‘잠녀’, ‘ᄌᆞᆷ녀’라는 이름으로 작품을 제작하는 경우가 많다. MZ세대인 경우 해학적이고 경쾌한 생활 리듬으로 다가서는 ‘해녀’ 작품들이 적지 않다. 이들은 경험적 관찰의 정도가 다르기 때문에 표현 방법 또한 바다 물질하는 여성을 낭만적으로 바라보는 것에 그치기도 한다.

참고 문헌

김유정, 《제주해양문화읽기》, 가람과 뫼, 2017.

마수다 이치지(桀 田一二) 저·홍성목 역, 《제주도의 지리학적 연구》, 제주우당도서관, 2005.

좌혜경, 《제주해녀》, 대원사, 2015.

제주특별자치도, 《제주문화예술60년사》, 2008.

필자

김유정(金唯正)