잠녀안

潛女案

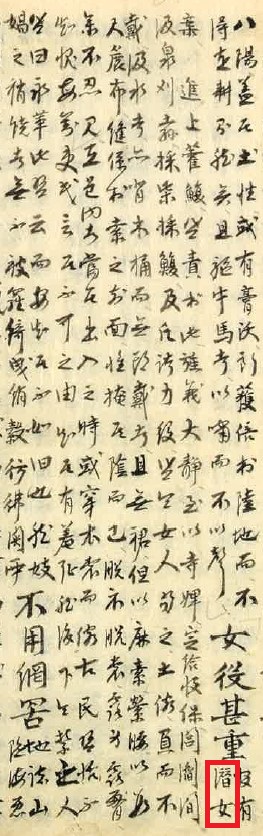

잠녀안_이형상 《남환박물》_제주특별자치도민속자연사박물관 제공

정의

조선시대 관아에서 미역, 전복 등 해산물 공납 을 부과하기 위해 작성한 잠녀들의 등록 명부.

내용

18세기 초 이형상이 제주목사 재임 시(1702년 6월~1703년 6월) 중앙정부에 올렸던 장계를 모아놓은 《탐라장계초》 <제주민막장>에는 “섬 안의 풍속은 남자는 전복을 캐지 않고 단지 잠녀에게 책임지웁니다. (중략) 남편은 포작에다 선격船格 등의 허다한 힘든 역을 겸하여 행하며 아내는 잠녀로서 1년 내내 진상하는 미역과 전복을 마련하여 바쳐야 하니 그 고역됨이 목자보다 열 배나 됩니다.”라고 적고 있다. 이렇듯 미역이나 전복 등 진상품을 마련하는 일이 전적으로 잠녀들에게 부과되었음을 살필 수 있다. 하지만 잠녀들이 언제부터 잠녀안潛女案에 따라 부역 동원되 었는지 불명확하다.

이형상의 《남환박물》(1704) <지속誌俗> 조에 따르면, “여자의 역할이 매우 무겁다, 관에 <잠녀안>이 있는데 진상하는 미역, 전복은 모두 여기에 책임을 지운다.”고 적고 있다. 이렇듯 조선시대 잠녀가 국가의 진상역에 얽매인 존재였음을 확인할 수 있다.

영조 22년(1746) 잠녀들이 채취한 전복과 미역을 관에서 사들이는 방식으로 바뀌는 것으로 보아 18세기 전반 잠녀안이 폐지되었고 관의 부역 동원에 따른 의무적인 전복과 미역의 채취는 사라진 것으로 보인다. 이후 19세기 초, 관에서 잠녀로부터 전복과 미역을 사들이던 방식도 혁파되어 수세를 내는 방식만 남았다가 헌종 15년(1849) 잠녀에 대한 중앙정부의 역 부과가 모두 혁파됨으로써 비로소 잠녀들은 진상, 공물의 고역에서 해방될 수 있었다.

참고 문헌

권인혁·김동전, <조선 후기 제주지역의 수취 체제와 주민의 경제 생활>, 《탐라문화》 제19호, 탐라문화연구소, 1998.

박찬식, <제주해녀의 역사적 고찰>, 《역사민속학》 제19호, 한국역사민속학회, 2004.

필자

김나영(金奈永)