포작

鮑作

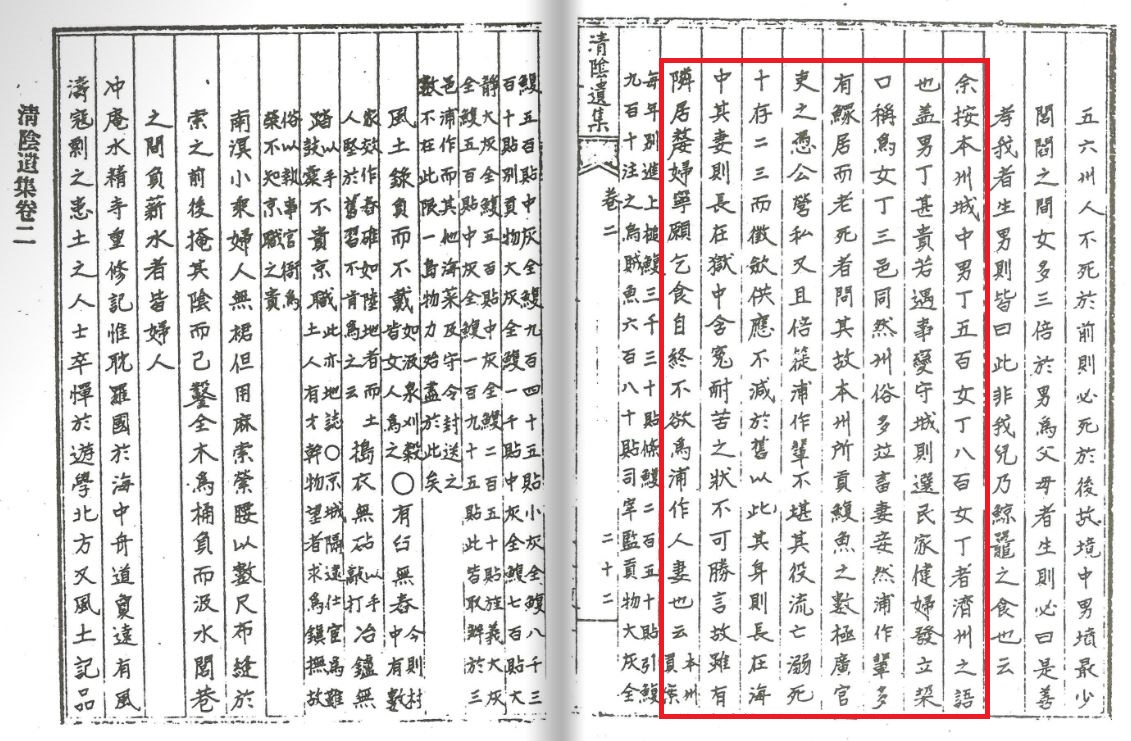

《남사록》 권1_1601년 9월 22일 병진조 기사_제주문화원 제공

이칭

보자기, 보재기, 복작간, 포작간, 포작배, 포작한, 포척

정의

해산물 채취를 업으로 삼고 다른 지방으로 돌아다니면서 교환, 판매하여 생활해 나가는 남자 어부 또는 해산물 진상의 역을 담당했던 사람.

내용

포작인鮑作人이란 용어는 《성종실록》 성종 14년(1483) 12월 6일 기록에 처음 등장한다. 포작은 주로 깊은 바다에서 전복을 잡아 진상하고 조달하는 역을 담당하였을 뿐만 아니라 먼바다에 배를 타고 나가 고기잡이를 하였다.

김상헌의 《남사록》 권1 9월 22일 병자조에 따르면 포작인들이 부담하여야 했던 전복 진상의 수량이 터무니없이 과중하게 부과됨은 물론 관리들의 부당한 수탈로 인해 “이웃에 사는 홀어미가 있다 하더라도 차라리 빌어먹다가 스스로 죽을지언정 포작인의 아내가 되려고 하지 아니한다.”라고 기록되어 있다. 이렇듯 제주도를 떠나 육지로 출륙한 포작인들은 주로 전라도나 경상도 해안지역에 흩어져 살면서 포작의 역을 지고 정주하였다. 또한 그들이 체험으로 습득한 해양사적 정보로 말미암은 선박 건조술과 항해술, 수전술은 왜구들의 침입에 시달리는 조선 정부에게 절실히 필요했다. 이러한 제주도 포작인들의 군사적 능력을 활용하고자 격군 등의 수군으로 편입시켜 군사적 역할을 담당하게 하였다.

국가에서 주민들의 신분을 파악하고 각종 역역力役과 공납을 부과하기 위해 작성한 호적중초에도 포작이란 직역명이 등장한다. 이들 대부분은 공노비 집안으로 파악되며 18세기 후반에 이르러 포작역은 점차 소멸되어 갔고 격군으로의 직역 변동 및 양인층으로의 신분 상승을 꾀하고 있음을 살필 수 있다. 보자기, 보재기, 복작간鰒作干, 포작간鮑作干, 포작배浦作輩, 포작한鮑作漢, 포척鮑尺 등으로도 불렸다.

특징과 의의

조선 전기의 포작인은 남자 어부를 지칭했으나 후기에 이르러 포작인에 대한 과중한 진상과 부역으로 인해 점차 포작인의 존재는 사라졌다. 이후 포작인이 담당하던 전복 및 해산물 진상의 역이 잠녀들의 몫으로 전가 됨에 따라 포작인과 잠녀와의 용어 및 관계적 의미 구분이 모호해졌다.

참고 문헌

김나영, <조선시대 제주지역 포작의 사회적 지위와 직역변동>, 제주대학교 대학원 석사학위논문, 2008.

송성대, 《제주인의 해민정신》, 도서출 판 제주문화, 1996.

필자

김나영(金奈永)