전복 진상

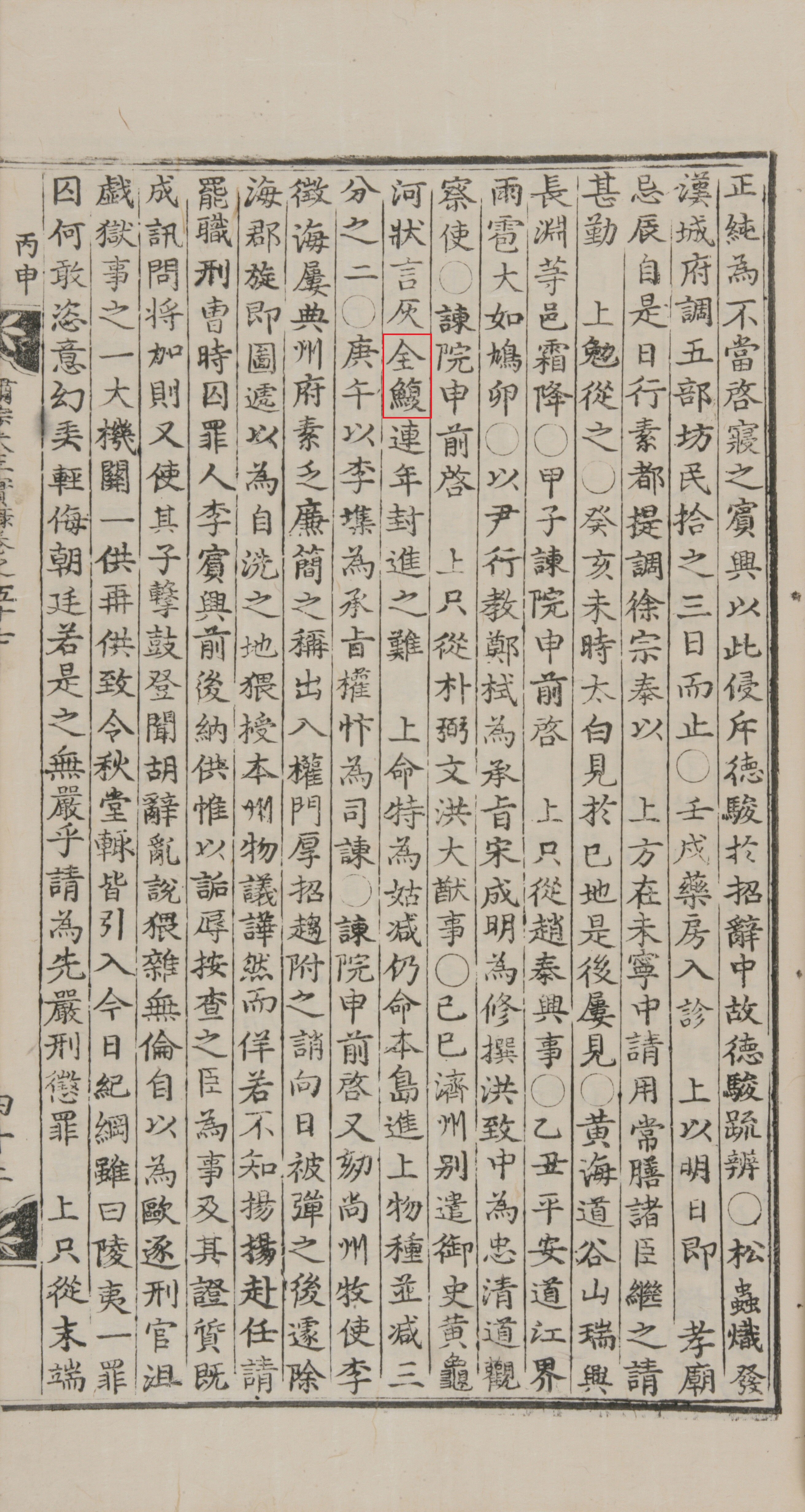

전복 진상_숙종 42년(1716) 5월 10일자 기사_국가기록원 소장

정의

전복을 진상품으로 조정에 올리는 것을 일컫는 말.

내용

진상은 각 지방에서 토산물을 중앙에 상납하는 것으로 공납의 하나이다. 진상된 전복은 중국에 보내는 선물로 이용되는가 하면, 국가 제사의 제물 혹은 궁중의 식재료, 약재 등으로 사용되었다. 조선 초 제주지역에서 생산되는 해산물 중 진상품으로는 전복, 인포引鮑, 추포槌鮑, 조포條鮑, 오징어, 옥두어, 곤포 등이 있었다. 전복은 제주의 해산물 중 으뜸 진상품이었다. 특히 전복은 일부 지역의 바다에서만 생산되었고 채취가 매우 어려웠기 때문에 조선시대 진상품 중 가장 귀하고 특수한 품목으로 인식되었다. 전국에서 진상하는 전복 물량의 9할 이상은 제주지역으로부터 진상되었다. 전복류의 진상은 매해 2월에서 9월까지 이루어졌으며 오징어는 6월에서 9월까지 진상되었다. 바다 건너 한양으로의 긴 진상 수송 기간으로 인한 전복의 부패를 예방하기 위하여 전복 진상 품목은 크게 전복을 말리고, 가공하는 방법에 따라 추복搥鰒, 조복條鰒, 인복引鰒, 회전복灰全鰒 등으로 구분하였다. 회전복인 경우는 그 크기에 따라 대, 중, 소로 나뉘어 진상되었다.

전복 등 해산물의 진상은 남자 포작인에 의해 이뤄졌다. 이들은 진상용 및 관아용 조달을 담당하였을 뿐만 아니라, 탐관오리들이 사적으로 징수하는 전복도 부담하여야 했기에 그 고통이 매우 컸다. 특히 남자 포작들의 진상역 부과가 가호 단위로 이뤄졌기 때문에 포작인들은 해조류 채취 등 유사 일을 수행하는 해녀를 아내로 맞이하는 경우가 대부분이었다. 남녀 협업과 진상역 분담을 위해 포작과 해녀가 가족을 이루는 사례가 일반화되었다.

<조선시대 제주지역 진상 전복 내역> (단위: 첩帖)

|

구분 |

남사록 (1601) |

탐라지 (1653) |

남환박물 (1704) |

제주대정 정의읍지 (1793) |

탐라사례 (1824) |

탐영사례 (1854) |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

추복 |

3,030 |

4,918 |

3,900 |

1,423 |

1,347 |

1,630 |

|

조복 |

230 |

265 |

260 |

113 |

107 |

131 |

|

인복 |

910 |

1,115 |

1,100 |

354 |

377 |

377 |

|

회전복 |

12,900 (대: 2,500 중: 2,090 소: 8,310) |

- |

3,860 |

- |

- |

- |

조선시대 전복의 진상 현황을 살펴보면 조선 정부의 중앙집권체제가 확립되어감에 따라 진상이 더욱 증대되었음을 알 수 있다. 18세기 전후반을 기점으로 진상 해산물의 수량이 급격히 격감되고 있다. 19세기에 넘어오면서 수량이 조금 늘어나기는 했으나 17, 18세기와 비교해 본다면 현저히 감소된 것이다.

진상 전복 수량이 감소된 이유는 전복 조달 전문인이었던 포작인들이 과중한 역에서 벗어나기 위해 피역을 도모하였기 때문이다. 수시로 부과되는 별진상용 전복과 탐관오리들이 사적으로 징수하는 전복도 포작인들이 채취하여야만 하였다. 수령을 비롯한 지방 관리들이 진상 제도를 사리 추구의 도구로 이용하면서 징수량은 국가 규정을 아랑곳하지 않고 증대되고 있었다. 포작인들은 과중한 진상과 군역의 고통을 피해 제주도를 떠나 대거 출륙했으며, 이에 포작인들에게 부과되었던 역 부담은 해녀에게로 전가되었다. 또한 조선 후기 평역고, 보민고 등 지방관아 재정으로 부담을 경감시키는 방안이 생겨났다. 전복 채취의 고충이 중앙정부에 보고되면서 국왕이 이를 헤아려 감면 방안이 마련된 것도 한 이유다.

표에 보이는 규정 외에도 전복은 가공하는 방법에 따라 인복, 추복, 조복 등으로 세분된다. 이는 바다를 건너 한양까지 가야 하는 긴 진상 수송 기간으로 인한 전복의 부패를 예방하기 위해 생복 대신 전복을 말려 진상하였던 것이다. 전복류의 진상은 2월에서 9월까지 이루어졌으며 오징어는 6월에서 9월까지 진상되었다. 제사에 사용되는 인복은 깊은 바닷속에서 생산된 큰 전복으로 만들었으므로 제주도의 진상 물량에서 인복의 숫자가 추복에 비해 매우 적다.

•인복: 납작하게 펴서 말린 전복으로 달리 건복乾鰒이라고도 칭한다.

•추복: 방망이로 두드려 가면서 말린 전복으로 달리 추포라고도 칭한다. 두드릴 때 누르면서 얇게 펴 말린 추복은 진상 전복 가운데 그 진상 수량이 가장 많다.

•조복: ‘오리’와 같이 가늘고 길게 썰어 말린 전복으로 달리 조포라고도 일컫는다.

•회전복: 껍데기가 달려 있는 싱싱한 전복을 말한다. 회전복은 그 크기에 따라 대, 중, 소로 나뉘어 진상되었다. 《숙종실록》 숙종 42년(1716) 5월 10일 조에 회전복에 대한 기사가 “제주별견어사 황귀하黃龜河가 장계하여 회전복을 해마다 봉진하는 어려움을 말하니, 임금이 우선 감면하라고 특별히 명하고 이어서 본도에서 진상하는 물건은 모두 3분의 2를 줄이라고 명하였다.”라고 기록되어 있다.

참고 문헌

강영삼, <조선시대 전복 진상 연구>, 제주대학교 대학원 석사학위 논문, 2012.

김나영, <조선시대 제주지역 포작의 사회적 지위와 직역변동>, 제주대학교 대학원 석사학위논문, 2008.

김동전, <제주도의 공물진헌에 대한 고찰-조선왕조를 중심으로->, 《제주사학》 창간호, 제주대학교 인문대학 사학과, 1985.

박찬식, <19세기 제주지역 진상의 실태>, 《탐라문화》 제16호, 탐라문화연구소, 1996.

필자

김나영(金奈永)