출륙금지령

出陸禁止令

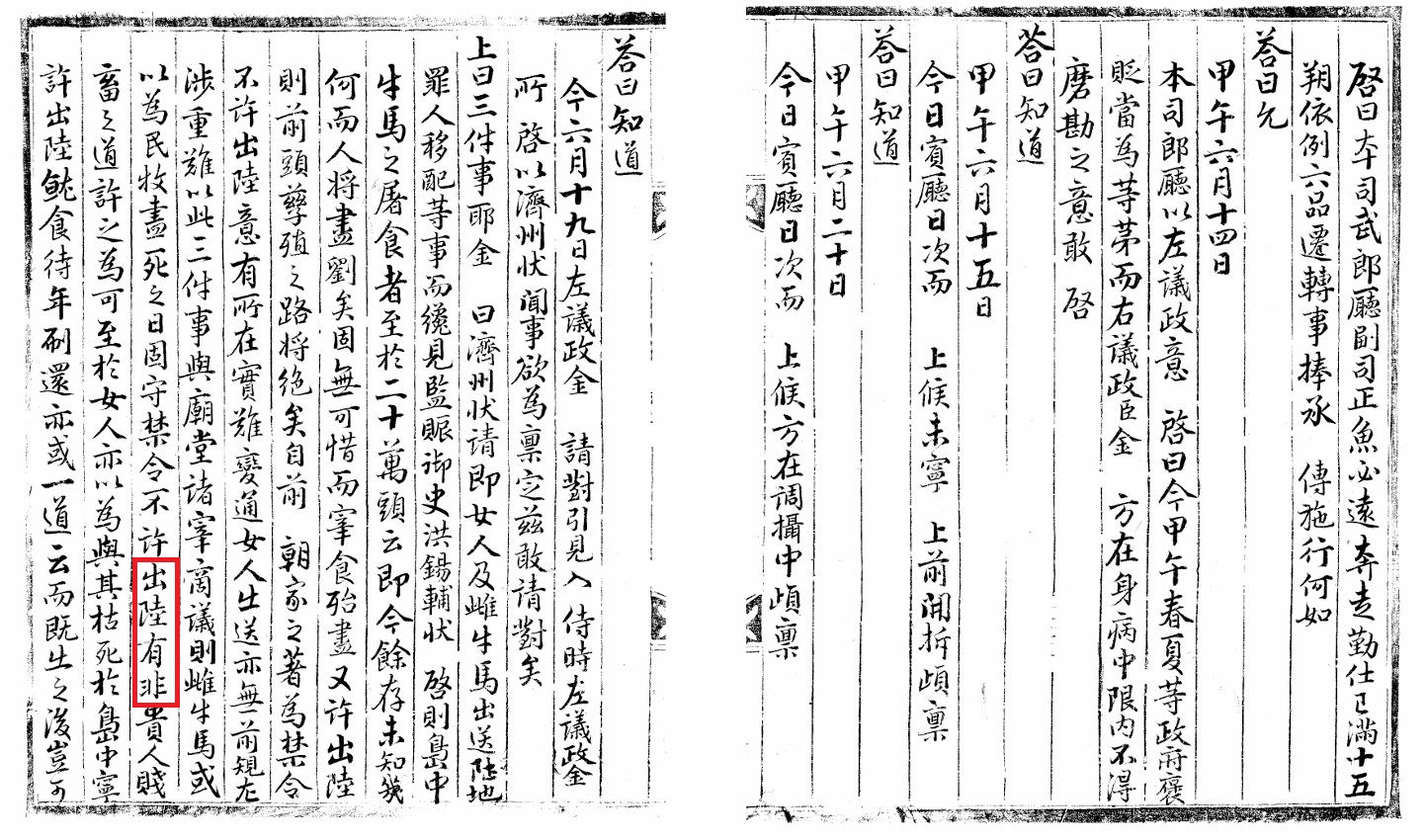

《비변사등록》 숙종 40년(1714) 6월 20일 기사_서울대학교 규장각 한국학연구원 소장

정의

인조 7년(1629)부터 순조 23년(1823)까지 약 200년간 제주도민의 유망流亡을 막기 위해 육지로 나가는 것을 원천적으로 봉쇄한 정책.

내용

15세기에 이르러 조선 정부의 중앙 집권적 지배 체제 강화에 따른 공부貢賦의 증대 및 중앙 관리와 지방 토호 세력의 격심한 이중 수탈, 왜구의 빈번한 침입으로 제주도민들은 섬을 떠나 출륙하였다. 이에 제주 유민의 수가 증가하였고 제주 인구는 감소하였다.

조선 정부는 제주도민의 출륙을 막기 위해 선박 출입을 엄격히 조사한 후 ‘도항 증명서’를 발급하거나 불법적으로 출륙한 포작인들을 잡아 쇄환시키는 등의 강력하고도 적극적인 통제책을 펼쳤다. 이같은 강경한 조치에도 불구하고 16세기 말엽 제주도의 인구수는 반으로 급격히 줄어 들었다. 이로 인한 제주 특산물 진상 및 군액의 감소 등 국가 재정의 감축 우려가 심각한 과제로 대두됨에 따라 조선 정부는 제주도민의 출륙을 원천적으로 봉쇄하는 특단의 조치를 취해야만 했다. 인조 7년(1629) 8월 13일 비변 사의 건의대로 제주도에 대해 “제주에 거주하는 백성들이 유리하여 육지의 고을에 옮겨 사는 관계로 세 고을의 군액이 감소되자 비국이 도민島民의 출입을 엄금할 것을 청하니 상이 따랐다.”라고 ‘출륙금지령出陸禁止令’을 내렸다.

또한 《비변사등록》 숙종 40년(1714) 6월 20일 기사에는 제주의 여인과 육지인과의 혼인을 금할 것을 국법으로 정하고 여인들의 출륙을 특별히 더 엄금하였음을 알 수 있다.

특징과 의의

출륙금지령은 잔류하고 있던 제주도민들의 공부 부담을 더욱 가중시켜 피역避役 출륙이 그치지 않는 등 제주도민의 출륙을 근본적으로 억제하지 못했다.

200년간 지속된 출륙금지령은 결과적으로 바다를 통한 제주도민들의 해상교역을 단절시킨 반면, 공동체 의식을 강화하고 육지와 분리된 특유의 섬 문화를 형성하게 했다.

참고 문헌

김나영, <조선시대 제주지역 포작의 사회적 지위와 직역변동>, 제주대학교 대학원 석사학위논문, 2008.

박찬식, <출륙금지령과 제주도민>, ≪월간관광제주≫ 9·10월호, 월간관광제주사, 1989.

장혜련, <조선 중기 제주유민의 발생과 대책>, 제주대학교 대학원 석사학위논문, 2006.

필자

김나영(金奈永)