용두관채복

龍頭觀採鰒

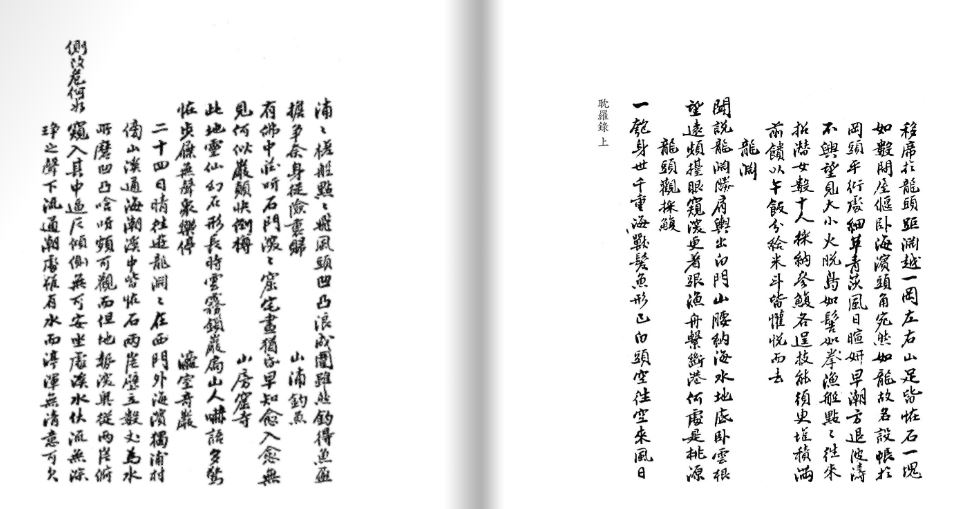

〈용두관채복〉_이원조 《탐라록》_1841_제주문화원 제공

정의

제주목사 이원조가 용두암에서 전복 캐는 해녀를 보고 쓴 한시.

내용

이원조(李源祚, 1792~1872)는 본관은 성산, 자는 주현, 호는 응와이다. 1809년 과거에 합격하였고 1841년 3월에 강릉부사에서 제주목사로 옮겨 부임하였다. 부임 당시 흉년을 만났고 계문을 올려 진휼을 청하였다. 1843년 6월 제주목사에서 체임되었다. 이원조의 문집으로는 《응와문집》이 전해진다. 제주도에 관한 기록물로는 《탐라지초본》, 《탐라록》, 《탐영관보록》, 《탐라계록》이 있다. <용두관채복>은 《탐라록》에 실려 있다. 《탐라록》은 이원조가 작성한 일기 형식의 책이다.

이원조의 <용두관채복龍頭觀採鰒>은 《탐라록》 1841년 윤 3월 24일 조에 실려 있다. 7언시이며 10구로 구성되어 있는데 크게 3단락으로 나눌 수 있다. 첫 번째 단락에서는 위태롭게 전복 캐는 장면을 그렸다. 험한 바다에서 ‘테왁’에 의지해 전복을 캐며 살아가는 아찔한 삶과 이들이 이겨 나가야 하는 거친 상황을 섬세한 필체로 표현하였다. 두 번째 단락에서는 목숨을 담보로 캐낸 전복이 관아의 주방을 채우는 현실을 말했다. 여기에서는 “전복 중에 가장 큰 것은 구멍에 살지 않는데 말린 것을 귀하게 쳐서 관청에서 쓰는 것으로 바친다.”라는 세부 주석을 넣으면서 그 어려움을 그렸다. 마지막 단락에서 시인은 “하얀 쌀밥 한 그릇 먹는 일도 그만두어야겠네.”라고 하면서 백성을 아끼는 목민관의 마음을 담았다.

특징과 의의

이 작품은 작자가 용연에서 용두암으로 옮겨가다가 전복을 캐는 모습을 보고 읊은 시이다. 전복 캐는 모습에서 해녀의 어려운 삶에 동감하면서 목민관으로서 책임을 느꼈던 시인의 모습을 볼 수 있다. 용연과 용두암 지역은 이형상의 《탐라순력도》에서 해녀의 모습이 표현된 지역이기도 하다.

참고 문헌

김미수, <제주 목사 이원조의 《탐라록》 연구>, 《대동한문학》 63, 대동한문학회, 2020.

손기범, <제주를 바라보는 19세기 유학자의 관점: 이한우, 김정희, 이원조를 중심으로>, 《영주어문》 17, 영주어문학회, 2009.

양승목, <새 자료 《탐라수필》 연구: 하나의 발굴, 세 가지 발견>, 《한국문학연구》 73, 동국대학교 한국문학연구소, 2023.

필자

김새미오(金새미오)