채복아

採鰒兒

〈채복아〉_김윤식 《운양집》_한국고전번역원(한국고전종합DB)

정의

김윤식이 전복을 따는 아이에 대해 읊은 장편시.

내용

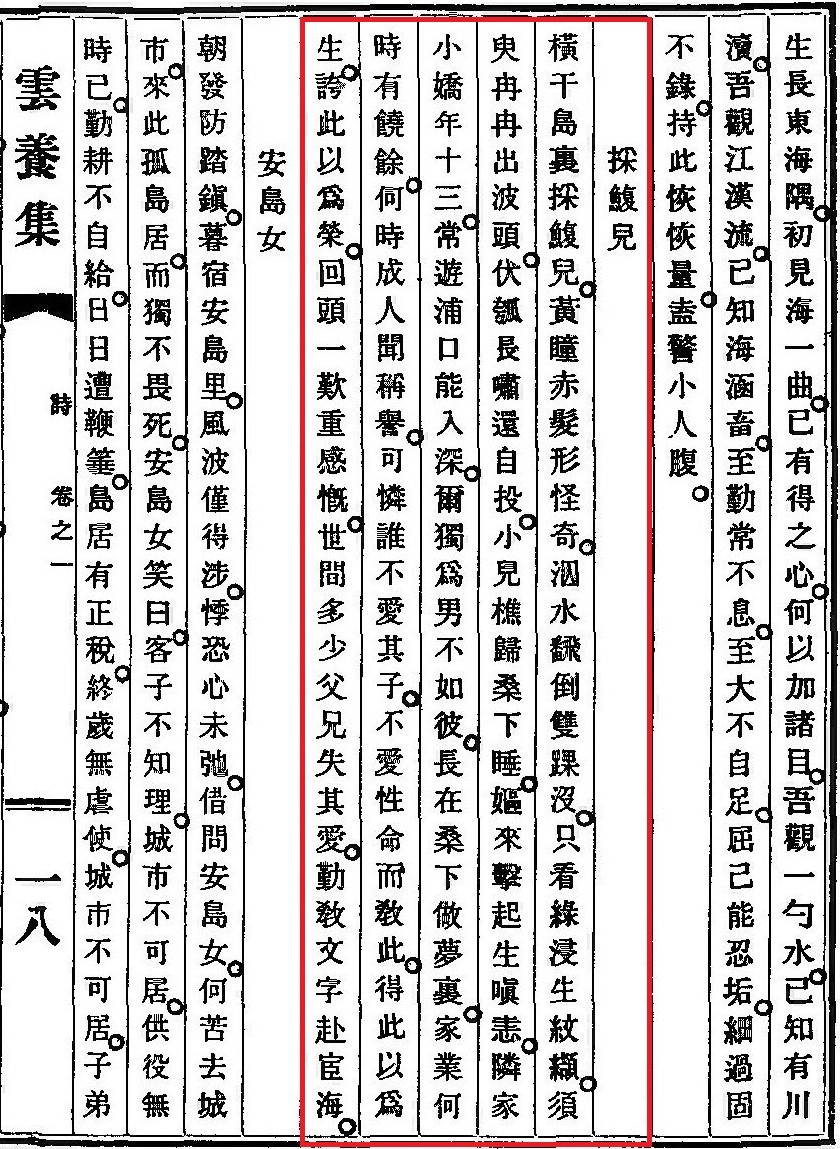

김윤식(金允植, 1835~1922)은 본관은 청풍. 자는 순경, 호는 운양으로 서울 출신이다. <채복아採鰒兒>는 《운양집》 <승평관집>에 실려 있다. <승평관집>은 1860년 사촌형 이완식의 순천임소에 가서 인근 명소를 유람하고 지은 시를 엮은 것이다. <채복아>는 전라남도 횡간도의 전복 따는 아이 모습을 그리고 있다.

<채복아>는 20구로 되어 있는 장편시이다. 이 시는 크게 3단락으로 나눌 수 있다. 첫 번째 단락에서는 전복 따는 아이의 괴이한 모습과 잠수하는 장면을 그렸다. ‘노란 눈동자 붉은 머리털’의 모습은 바다에서 전복을 캐는 사람들의 전형적인 모습이었다. 두 번째 단락에서는 할머니가 뽕나무 밑에서 자는 어린 남자아이를 타박하는 모습이 나온다. 할머니는 어린 남자아이에게 13살 된 이웃집 여자아이도 바다에 나가서 전복을 캐면서 살림에 보탬이 되는데 남자로 태어나서 여자아이보다 못하다고 한다. 그러면서 언제면 어른이 되어 칭찬을 들을 것이냐고 투덜댄다. 마지막 단락에서는 이를 본 시인의 감정을 표현하였다. 시인은 목숨이 아까운 줄도 모르고 잠수를 배우라고 강요하는 현실, 그리고 부지런히 글을 가르쳐 벼슬에 나아가라고 하는 당시 사대부의 모습을 그렸다. 이를 통해 시인은 사대부들의 벼슬살이나 전복을 캐는 이들의 삶이 그리 다르지 않다고 하였다.

지역 사례

전복을 캐는 어려움은 제주뿐만 아니라 남쪽 여러 지방에서 확인된다. 이 작품 역시 전라남도 횡간도에 서 보고 지은 작품이다. 후에 김윤식은 제주에 유배 와서 <제주잡영> 22수를 지었고, 이 작품에서도 잠녀에 대해 언급한 바 있다.

참고 문헌

김소영, <운양 김윤식 한시 연구>, 성균관대학교 석사학위 논문, 1998.

연민희, <운양 김윤식의 제주 유배일기 고찰-《속음청사》를 중심으로>, 《해양문화재》 15, 국립해양문화재연구소, 2021.

필자

김새미오(金새미오)