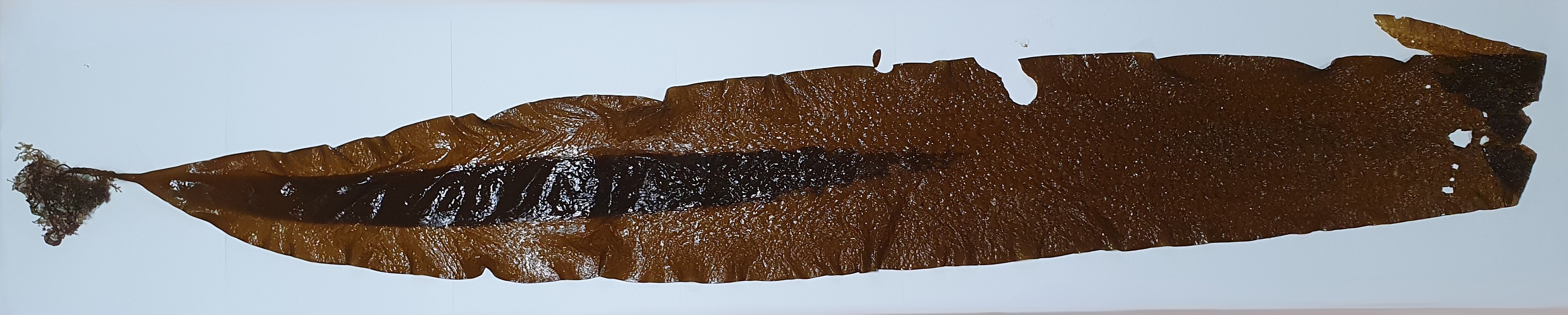

넓미역

넓미역 표본_강정찬

학명

Undaria peterseniana

방언

넙메역

정의

나래미역과에 딸린 바닷풀.

내용

넓미역은 황갈색의 계절성 대형 해조류로 암반 또는 홍조단괴에 붙어 자란다. 헛뿌리는 손가락 모양이며 여러 갈래로 분지하면서 사방으로 확장한다. 헛뿌리에서 두껍고 납작한 줄기 하나를 형성하고 줄기의 상부에서 넓고 편평한 막 모양의 엽상부를 낸다. 엽상부는 넓고 긴 타원 또는 띠 모양으로 양쪽 가장자리에 날개 잎이 형성되지 않으며 중앙 잎맥 또한 형성되지 않는다. 포자를 생산하는 기관은 엽상부의 중앙부를 따라 폭 10cm가량의 긴 띠 모양으로 형성되는데, 이 부분은 두껍고 단단하며 짙은 암갈색이다. 질감은 가죽질이고, 엽상부 표면은 다소 울퉁불퉁하고 점액질에 의해 매우 미끈거린다. 조하대에 서식한다.

지역 사례

우도면 서광리에서는 조하대 10~20m 범위의 홍조단괴 군락에 붙어 자라며, 한림읍 비양도 및 애월읍 고내리에서는 조류가 강한 수심 15~30m의 암반에 달라붙어 자란다. 잘 자랐을 때는 폭 30cm, 높이 2m 이상까지 성장하며, 6~7월에 포자를 방출한 후 녹기 시작하여 8월부터 11월까지는 관찰되지 않는다. 제주도에서 넓미역 최대 어장은 제주도 본섬과 우도 사이 바다이다. 넓미역 은 ‘넙메역작지’에 뿌리를 내리고 자란다. 제주도의 일반적인 미역은 해녀들이 물속으로 들어가 따내지만, 넓미역은 남자들이 배를 타고 바다로 나가서 ‘갈퀴’라는 어구로 긁어 채취하였다. 그만큼 제주도의 일반적인 미역보다 넓미역은 수심이 깊은 바다에서 자라는 셈이다. 그래서 제주도 해녀 사회에서는 물질을 잘하는 어린 해녀를 두고 “넙메역 바당이나 숨빔직ᄒᆞ다(넓미역 바다에나 ‘숨빔직하다’.).”라는 말도 전승되었다. ‘숨빔직ᄒᆞ다’의 ‘숨비다’는 해녀들이 물속에 들어가 해산물 따위를 채취한다는 말이다. 넓미역의 어기는 음력 6월이다. 한 척의 배에 보통 어부 네 사람이 하나의 동아리를 이뤄 넓미역을 채취하는 경우가 많았다. 한 사람은 배를 적당한 속도로 운항하고 나머지 세 사람은 각자 갈퀴로 넓미역을 채취하였다. 채취한 넓미역은 너럭바위에 널어 말린 후 서로 나누어 가졌다.

특징과 의의

넓미역은 끓였을 때 엽체가 잘 풀어져 버리기 때문에 국거리로는 알맞지 않고, 주로 살짝 데쳐서 쌈용으로 이용하였다. 넓미역은 우도면 서광리와 구좌읍 종달리 사이 우도해협에 홍조단괴 군락과 결합한 대규모 서식지가 존재한다. 과거에는 갈퀴를 이용하여 선상에서 채취하고 상업적으로 판매하였으나 현재는 판로가 없어 수확하지 않는다고 한다.

참고 문헌

고광민, 《제주도의 생산기술과 민속》, 대원사, 2004.

고광민, 《제주 생활사》, 한그루, 2018.

김명숙 외 4명, 《제주 우도의 해조류 다양성》, 제주대학교 기초과학연구소, 2022.

이기완, <제주도 해양생물의 지방명-1. 조류>, 《해양과학연구소 연구논문집》 5, 제주대학교 해양과학연구소, 1981.

이용필, 《제주의 바닷말》, 아카데미서적, 2008.

제주특별자치도·제주섬문화연구소, 《제주도해녀문화총서Ⅰ》, 2019.

필자

강정찬(姜丁巑), 고광민(高光敏)