바다를 건넌 제주해녀

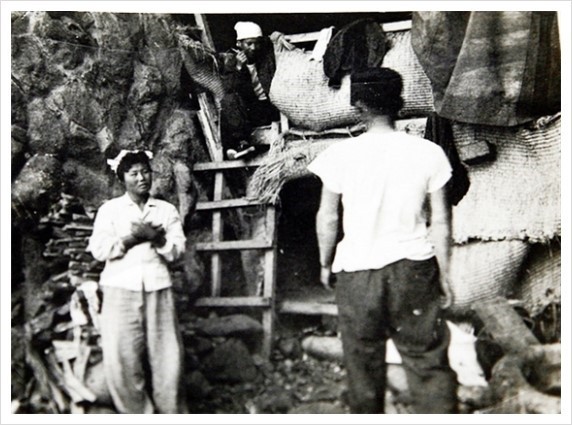

물골 아ㅠ의 김공자_2009_<바다를 건넌 제주해녀>_제주MBC 제공

정의

19세기 말부터 독도는 물론 일본과 중국, 러시아 등지의 드넓은 바다를 개척한 제주해녀의 이야기를 다룬 제주MBC의 HD다큐멘터리.

내용

제주MBC가 창사 41주년을 맞아 2009년 만든 47분 분량의 HD다큐멘터리이다(연출 오승철, 수중 촬영 조은진, 영상 취재 강흥주). 제주해녀들이 독도에서 물질했다는 증언들이 있었지만 1950~1960년대에 독도에서 물질했던 제주해녀들이 다시 독도를 찾은 건 처음이었다. 이 다큐멘터리를 계기로 제주도와 경상북도, 울릉도의 교류가 시작됐고, 2022년에는 다큐에 출연했던 김공자를 비롯한 4명의 해녀가 오영훈 제주도지사와 함께 독도를 다시 방문했다. 독도박물관과 제주 해녀박물관에서 독도 영유권과 어장 보호에 기여한 자료 전시회도 열렸다.

1950~1960년대 독도에서 출가물질을 했던 한림읍의 김공자, 고정순, 장부자 등 3명이 50여 년 만에 독도를 다시 찾는다. 한림읍 월령리 출신인 김신열은 출가물질을 갔다가 울릉도에 살던 남성을 만나 결혼하고 독도에 정착했다.

제주해녀들이 처음 독도에 물질을 간 건 1953년 봄이다. 그들은 독도의 유일한 식수원인 물골 부근 해식동굴에 살면서 당시 전복이나 소라보다 값이 더 나가던 미역을 주로 채취했다. 1960년대에는 제주해녀의 수가 30명이 넘었다. 독도에 상주하면서 경제활동을 한 건 사실상 제주해녀들이 처음이다. 이들은 또 독도 의용수비대가 막사를 지을 때 건축자재를 나르고 식량을 전달해 주는 등 업무를 돕기도 했다. 이런 공로를 인정받아 경찰로부터 감사장을 받았다.

1876년 병자수호조약 이후 일본 잠수기 업자들이 제주 바다에서 싹쓸이 조업을 하면서 어장을 점령하자 해녀들은 남해안과 동해안, 중국 다렌과 칭다오, 러시아 블라디보스토크, 일본 등으로 출가물질에 나서기 시작했다. 특히 1923년 제주와 일본을 오가는 연락선인 기미가요마루호君代丸가 취항한 후 일본으로 출가물질이 급증했다. 일본인들도 일본 해녀인 ‘아마’보다 제주해녀들의 잠수 기술이 뛰어난 것을 인정했고 쓰시마섬과 미에현, 오사카 등지에 자리잡은 해녀들이 연고를 바탕으로 해녀들을 대거 불러들이게 되었다. 출가물질에 나선 해녀들은 그 지역 사람들의 횡포와 차별, 멸시 등에 시달려야 했다. 때문에 1920년대 부산과 목포에 해녀조합 출장소가 설치됐고 1963년 부산에서 잠수권익옹호회가 결성되기도 했다.

강원도 최북단 고성에서부터 서해안 백령도까지 출가 물질을 나섰던 해녀들은 지금도 전국 각지에서 활발히 물질을 하고 있다. 부산 영도와 경남 통영, 울산 등에는 제주 해녀가 집단을 거주하고 있으며 부산 영도에는 해녀문화 전시관까지 조성되어 있다. 다큐멘터리 제작팀이 확인한 결과 2008년 현재 전국 지방자치단체에 등록된 해녀는 6천 명이 넘었다. 제주도에 등록된 해녀 5,244명보다 많았다. 경상북도가 1,665명으로 가장 많았고, 울산도 1,472명이나 되었다.

일본에서 활동하는 제주해녀들도 많다. 특히, 일본 오사카 부근인 미에현에 제주해녀들이 집중돼 있다. 출가물질을 갔다가 정착했거나 일정 기간 체류하면서 일본 수협이나 어장을 산 어민의 위탁을 받아 수산물을 채취하는 방식이다.

영화 <해녀 양씨>의 주인공인 구좌읍 행원리 출신의 양의헌 할머니. 4·3 당시 일본으로 원정물질을 간 뒤 일본 오사카에 정착해 어려운 생계를 잇기 위해 봄부터 가을까지 쓰시마를 비롯한 일본 바다에서 고단한 잠수질로 생활을 꾸리면서도 한국인으로서의 자존심을 꿋꿋이 지켜내는 양 할머니의 모습도 다큐멘터리에 담겼다. 구한말에서 일제강점기, 4·3을 거쳐 현재에 이르기까지 고향을 떠나 강인함과 부지런함으로 척박한 삶을 일궈온 제주해녀들은 역사와 문화, 사회, 경제적으로 중요한 의미를 갖는다.

특징과 의의

120년이 넘는 출가해녀 역사를 정리하고 출가 해녀들의 삶과 역사적, 문화적, 경제적 의미 등을 생생한 화면과 인터뷰로 보여주고 있다. 특히 1953년부터 제주 해녀들이 독도에 출가물질을 했다는 사실과 독도 실효 지배에 기여했다는 연관관계를 밝혀냈다. 일제강점기부터 일본으로 출가물질을 갔다 현지에 정착한 해녀들은 물론 지금도 돈을 벌기 위해 일본을 오가는 제주해녀들의 삶과 애환을 담아내 제대로 알려지지 않았던 해녀의 역할을 재평가하고 문화인류학적으로 제주해녀의 가치를 새롭게 조명하였다.

참고 문헌

김영·양징자(정광중·좌혜경 역), 《바다를 건넌 조선의 해녀들》, 도서출판 각, 2004.

김은희 역, 《일본이 조사한 제주도》, 제주발전연구원, 2010.

좌혜경 외, 《제주해녀와 일본의 아마》, 민속원, 2006.

진관훈, <일제하 제주도 경제와 해녀노동에 관한 연구>, 《정신문화연구》 27(1), 한국학중앙연구원, 2004.

마스다 이치지, 《제주도의 지리적 연구》, 우당도서관, 1995.

필자

오승철(吳承澈)