잠수기선

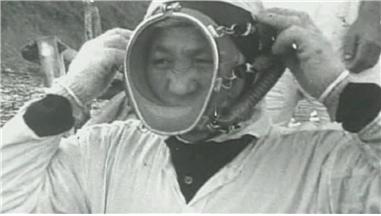

머구리(故 양의헌)_《바다를 건넌 제주해녀》_해녀박물관 제공

정의

큰 철제 헬멧을 쓰고 산소 공급을 받으며 깊은 바닷 속에 들어가 전복, 조개 등을 채취하는 기계선.

내용

잠수기선은 한국에서는 흔히 ‘머구리’라고 부르는 기계선을 말한다. 머구리는 ‘잠수’를 뜻하는 일본어에서 유래했다. 잠수부는 배 위에서 펌프로 호스를 통해 산소를 공급받으며 오랫동안 작업하기 때문에 맨몸으로 잠수하는 해녀에 비해 더 깊은 곳에서 오랫동안 전복 등을 채취할 수 있었다.

1876년 개항 이후 선진 어업기술을 갖춘 일본 어민들은 국가권력의 비호 아래 제주 연해에 진출하여 거침없이 어장을 침탈했다. 이 때문에 수산자원이 고갈되어 제주도민들은 커다란 타격을 받게 되었다. 제주도 어장에 가장 큰 피해를 준 일본 어업인들은 잠수기업자들이었다.

잠수업은 본래 해녀들의 전업이었으나 1880년대 말부터 일본인들에 의해 잠수기선이 본격 도입되면서 그 작업도 기계화 단계에 접어들었다. 일본의 잠수기업자들은 1882년에 제주도 어장에 처음 진출했다. 야마구치[山口]현 출신의 요시무라 요자부로[吉村與三郞]였다. 요시무라는 당시 조선 정부로부터 제주도에서 전복 포획의 특권을 부여 받고 모슬포 앞바다 가파도에 본거지를 두고 잠수기를 이용해 전복을 채취했다. 한때 12대의 잠수기를 사용하였고 다른 지방으로 옮기지 않고 가파도 근해에서 20여 년간 조업했다.

1883년 7월 25일 <조일통상장정>이 체결된 뒤 일본 어민의 제주 어장 침탈은 급격히 증가했다. 나가사키[長崎]현 어민들이 제주 어장에 진출하여 막대한 수익을 거둔다는 사실이 알려지면서 일본 잠수기 어선의 제주 침투가 심해졌다. 1884년 4월 22일 통상장정에 의해 통어권을 주장하면서 대마도 이즈하라[嚴原]촌의 이와사키 츄타[岩崎忠太]가 잠수기선단을 이끌고 서귀포에서 조업을 하려고 했으나 제주의 지방관과 도민들이 통어의 부당성을 내세워 거절함으로써 돌아갔다. 1884년 5월에는 대마도 어민 후루야[古屋利涉]가 잠수기선단 3척을 이끌고 서귀포에서 조업하려 했는데 역시 도민들의 큰 반발 때문에 제주목사가 일본 어민의 조업을 저지하고 귀향 조치했다.

일본 어민들은 잠수기선을 대거 몰고 와 제주 바다의 밑바닥까지 훑어서 전복·해삼·해초 등을 모조리 긁어가 버렸다. 주로 전복과 해삼을 잡았는데 전복은 8~12월, 해삼은 1~3월에 채취했다. 배 1척당 1개월 채취량은 전복 800근, 껍데기 900근, 해삼은 600근이 평균치였다. 1880년대까지는 껍데기 크기가 8촌 내지 1척이나 되는 거대한 전복도 많았으나 10년이 지난 뒤로부터는 평균 6촌으로 작아지고 말았다. 이는 무분별한 잠수기선이 깊은 바다 밑바닥을 전부 훑어버렸기 때문이다. 해녀들의 작업으로 이들 수산물을 채취해 오던 제주 잠수업은 잠수기선의 등장으로 커다란 피해를 입었다.

1882년 잠수기 어업의 창시자로서 가파도를 근거지로 하는 요시무라 쿠미[吉村組]가 기계선 12척, 운송선 5척으로 조업을 했다. 1880년대 말에는 본격적으로 제주 어장에서 해삼과 전복 등을 채취하여 청국으로 수출하는 등 1889년 한 해에만 22,000엔의 수익을 올렸다. 1906년 당시 작성된 《제주도현황일반》에는 “매년 11월부터 4월까지 제주도에서 작업하는 잠수기 수가 20대에 달했다.”고 기록했다.

잠수기선의 대량 채취에 따라 전복 자원이 고갈 상태에 이르자 1908년 어업법에 의해 잠수기의 수량이 제한되기도 했다. 그러나 1931년에 조선총독부의 지도로 잠수기 어업협동조합이 설립되었다. 조업 구역을 설정하고 대수를 한정하는 등 자원 보호에 유의한다고 했지만 제주도 연안의 수산자원은 이미 황폐화된 상태였다.

참고 문헌

박찬식, <개항 이후(1876~1910) 일본 어업의 제주도 진출>, 《역사와 경계》 68, 부산경남사학회, 2008.

神谷卓南 財務官, 《濟州島現況一 般》, 1906.

안미정, 《한국 잠녀, 해녀의 역사와 문화》, 역락, 2019.

이지치 노리코, <국외 출가해녀>, 《제주여성사Ⅱ: 일제강점기》, 제주발전연구원, 2011.

필자

박찬식(朴贊殖)