제주해녀

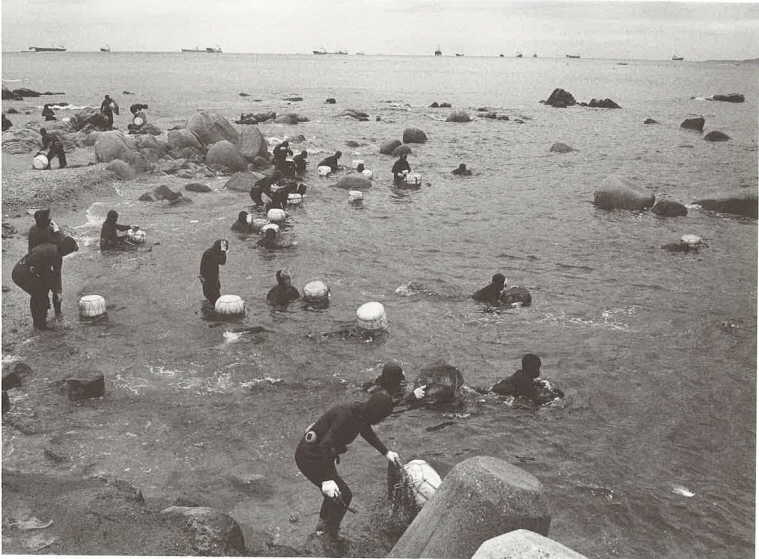

제주해녀_강만보_《빛 그림 제주》

정의

물질하는 제주 여성으로, 다른 지역에서 현지 출신 해녀와 구분하기 위해 제주 출신 해녀를 이르는 말.

내용

제주해녀는 제주도에서 물질하는 여성을 말하기도 하고 타지역에 정착한 제주 출신의 해녀 ‘제주에서 온 해녀’를 지칭하기도 한다. 제주도에서는 해녀를 잠녀潛女(ᄌᆞᆷ녜), 잠수潛嫂(ᄌᆞᆷ수)라고 불러왔다. 제주도 이외의 지역에서는 현지 출신의 해녀와 구분하여 ‘제주해녀’라 부르기도 한다. 반면 타지에 정착해 물질하는 여성을 제주에서는 ‘출향해녀’로 지칭하고 있다.

현재 제주해녀들은 해안마을의 어업공동체인 어촌계의 계원이자 지역별로 조직된 수산업협동조합의 조합원이다. 제주도 외의 지역에서는 해녀들의 어업권이 지역에 따라 다양하게 나타나 조합원이나 계원인 경우도 있으나 그렇지 못한 경우도 많다.

석주명은 1949년 발간한 《제주도수필》에서 제주해녀들의 물질을 ‘가장 제주도를 대표하는 것’으로 규정하였다. 제주해녀를 멀리서 보면 시적이나 가까이서 보면 ‘생활전선’에 있는 이들임을 알 수 있는 ‘바다의 딸’들이라고 강조하기도 하였다. 이 책에는 제주해녀가 대개 12~13세 에 물질을 시작하여 55세 즈음까지 물질을 하는데 그 이상인 경우도 있다고 하였다. 한번 잠수하면 1~2분 잠수하 는데 10분에 달하는 경우도 있으며 조수간만을 이용해 하루 1~2회 물질을 하는데 한번 물에 들면 약 1시간 정도 물질했다고 썼다. ‘물소중의’를 입을 당시의 제주해녀들은 고무 잠수복을 입는 요즘과 비교해 물질 노동 시간이 짧았음을 알 수 있다. 또한 오늘날과 달리 매우 어린 연령층에서 물질이 이뤄졌음도 알 수 있다.

2023년 말 현재 제주해녀는 제주시에 4,447명, 서귀포시에 3,672명, 모두 8,119명이다. 이 가운데에는 과거 물질하였던 고령 해녀들과 해남도 포함되어 있다. 해녀 수가 감소하여 현직 해녀가 전직 해녀의 반 정도에 머물고 있다. 그럼에도 제주해녀들의 물질은 여전히 생태적 친화성, 여성공동체 문화, 여성들에 의해 전승되는 바다지식이 중요한 가치로 인정받고 있다. 제주해녀들의 가치와 문화를 전승하기 위하여 한림읍 귀덕리 한수풀해녀학교와 법환ᄌᆞᆷ녀마을해녀학교가 만들어졌다.

현재 해녀문화의 전승 주체는 제주도 내 마을 어촌계 해녀회다. 제주해녀들은 제주도에서 발급한 잠수증을 가지고 있으며 이들에게는 잠수복과 의료지원이 이뤄지고 있다. 제주해녀의 문화 전승을 위해 제주특별자치도에서는 해녀문화유산과를 설치하였다. 해마다 제주도 해녀박물 관 및 제주해녀항일기념탑 일원에서 해녀축제를 열고 있다. 다른 지역에 정착한 제주해녀들은 해녀회 조직이 없거나 어로권의 보장 면에서 어업환경이 제주도와는 다르다. ‘제주도의 해녀’로서 제주해녀와 ‘제주 출신의 해녀’로서 제주해녀들은 문화적으로는 유사하지만 실제 어업 환경의 측면에서는 크게 다르다.

특징과 의의

제주해녀는 현대 한국 해녀문화를 형성해 온 주체이다. 제주해녀들이 한반도로 이주하여 정착하면서 전국적으로 한국 해녀문화의 기틀을 다지게 되었다. 제주해녀는 오래된 인류의 어로법을 전승하고 제주 사람들의 바다와 관련한 신앙, 자원 분배, 협동하는 공동체 문화를 유지하고 전승하는 여성 주체들로서 역사문화적 의의를 지닌다.

참고 문헌

석주명, 《제주도수필》, 보진재, 1968.

안미정, 《한국 잠녀, 해녀 의 역사와 문화》, 역락, 2019.

제주도, 《제주의 해녀》, 제주도인쇄공업협동 조합, 1996.

필자

안미정(安美貞)